古代清明节:既是断魂之日,也是嬉戏之日

扫墓祭祖思先人

——南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。

清明节扫墓祭祖已成为持续不断的风俗传统:铲除杂草,放上供品,于坟前上香祷祝,燃纸钱金锭,或简单地献上一束鲜花,以寄托对先人的怀念。

中国古代风俗百图·唐·祭扫

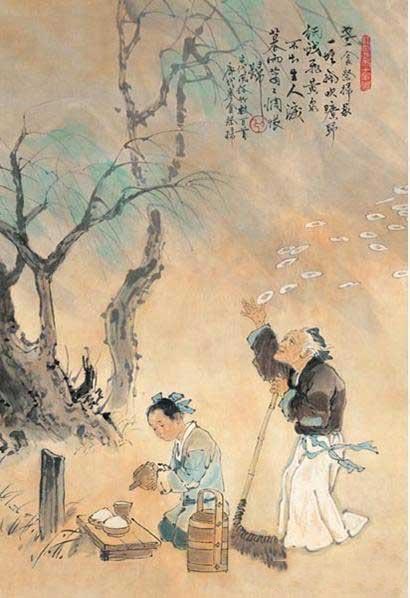

“寒食祭扫冢一堆,风吹旷野纸钱飞。黄泉不知生人泪,暮雨萧萧惆怅归。”

清明祭祀的参与者不仅有平头百姓,还有君王大臣,大家都要祭拜先人亡魂。从唐朝开始,朝廷就给官员放假以便于归乡扫墓。据宋《梦粱录》记载:每到清明节,“官员士庶俱出郊省墓,以尽思时之敬。”参加扫墓者也不限男女和人数,往往倾家出动。这样清明前后的扫墓活动常成为社会全体亲身参与的事,数日内郊野间人群往来不绝,规模极盛。

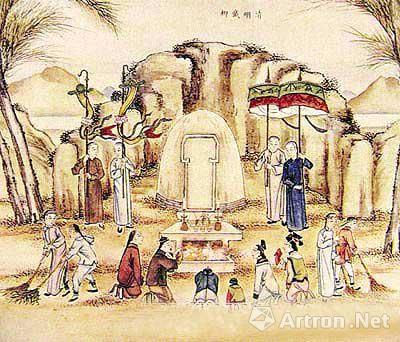

清代扫墓图

清明祭祀的方式或项目各地有所不同,常见的做法有两部分内容组成:一是整修坟墓,二是挂烧纸钱、供奉祭品。

扫墓时首先整修坟墓。其做法主要是清除杂草,培添新土。这种行为一方面可以表达祭祀者对亡人的孝敬和关怀,另一方面,在古人的信仰里,祖先的坟墓和子孙后代的兴衰福祸有莫大的关系,所以培墓是不可轻忽的一项祭奠内容。

过去由于寒食禁火的影响,纸钱不焚烧,而是挂在墓地的小树上、竹竿上,或用石块、坷垃压在坟墓边。宋庄季裕《鸡肋篇》卷上:“寒食上冢,亦不设香火。纸钱挂于茔树。其去乡里者,皆登山望祭。裂帛于空中,谓之掰钱。”这样,凡是祭扫过的坟墓就有纸幡飘飘,构成清明前后的特有景观。没有纸钱者,一般就是缺少后嗣的孤坟了。正如宋代诗人高翥在《清明日对酒》描述的场景:“南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。”后来,一般不再讲究禁火,就把纸钱烧掉。

踏青郊游赏春光

——况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。

虽然清明是一个追思先人的传统节日,但其民俗文化内涵并非只此一项。在春光明媚的清明前后,尽情地亲近自然、到郊外踏青游玩,是清明节俗的另一项重要活动。相传大禹治水后,人们就用“清明”之语庆贺水患已除,天下太平。旧时,清明时节的郊野之中,众人春游的场景是非常盛大热闹的,当时游乐活动在清明节俗中占有很重要的位置,差不多与祭祀平分秋色。

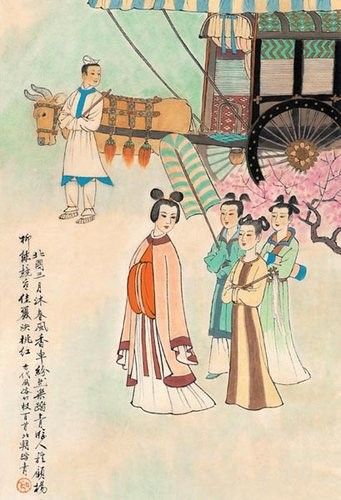

中国古代风俗百图·北朝·踏青

“北国三月沐春风,香车纷然乐踏青。游人谁顾杨柳绿,竞看佳丽映桃红。”

唐代诗人杜甫《寒食》诗有“田父皆要去,邻家闹不违;地偏相识尽,鸡犬亦忘归”之句。不违,即不避,无忌讳;闹不违,意为无拘无束地嬉戏打闹。正如诗中所说,这天乡间父老都要参与这“闹不违”活动,就连鸡犬也乐而忘归。

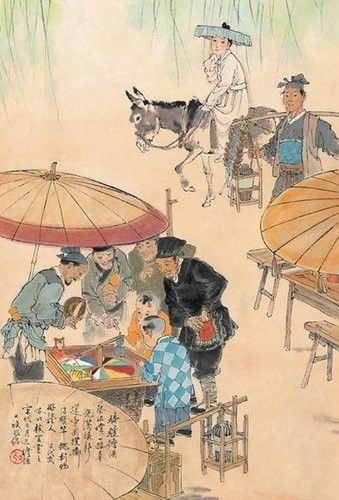

中国古代风俗百图·宋·担酒上坟“骑驴担酒祭祖坟,一路春光满眼新。道旁关扑掷得顺,竿挑利物好夸人。” 宋代诗人吴惟信则在《苏堤清明即事》一诗中描述:“梨花风起正清明,游子寻春半出城。日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺。”同是宋代的诗人程颢更有《郊行即事》一诗:“芳原绿野恣行事,春入遥山碧四围。兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。”这些都证实了郊游踏青已成为古代百姓的清明节首选活动之一。