吕国英:书之有“象”方为美

书之入“象”方致审美远方

——“书象”简论

■ 吕国英

检视文艺演进,艺术纷乱之象成为一个时期以来的关注焦点、热议话题,其中书画为甚、而书法尤甚,多有微词、诟病,为人疑惑,令人诧异。

书写是一种文化现象。书者,笔墨汉字也。汉字,是中华文化的载体,也是华夏文明的原始基因。在实现文艺复兴的宏大命题与语境下,探研、解读“书”之乱象,建构、矗立“书”之艺象,尤显书学理论价值与书写审美意义。

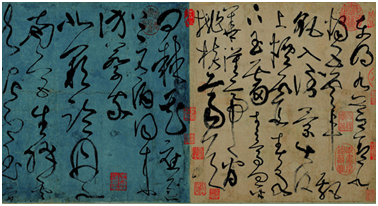

张芝 草书《冠军帖》局部

书写当立“象”

立言“书象”,先读“书法”。

汉字书写,源远流长,至唐——中华人文演进中呈现的第一个高峰时代,汉字书体的真、草、隶、篆、行悉数齐备,且各自成“法”,有书论所言之“晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意、元明尚态、清人尚碑”中,其“唐人尚法”之“法”即为明证。换言之,汉字书写从成“法”、立“法”到有“法”,唐前肇始,至唐即成。

书写至唐成“法”,根本性、典型性或凸显标志意义的,是五体标准“书迹”皆有呈现,这就是秦篆、汉隶、(魏)晋行、唐楷草。唐代既创造了标准的楷书,又成就了标准的草书,尤其汇聚标准五体于一朝,成为书写有“法”的开元之代。

显然,“法”者,法书也,既为规范的笔墨汉字,也是标准的汉字书迹。

正由此,秦(小)篆成为篆体的法书,汉隶成为隶书的法书,(魏)晋行成为行书的法书,(魏)唐楷、唐草成为楷书、草书的法书。

张旭 狂草《古诗四首》局部

依书写史观,千百年来,历代书者正是以法书为法、用法书作范,而行汉字之书。“法书”是法,而习法者是效仿、师之“法书”,形成了“法书”与“书法”的对应关系,这或许构成了“书法”由来的逻辑渊源。

事实上,“书法”源出至今混沌,“书法”之论始终随说。唐书“立”法,产生孙过庭、张怀瓘两位书学理论大家,然而翻遍《书谱》《书断》等书学专论,始终不见“书法”踪影。唐代以降,出现的不少书写名家中,虽也有一些书论问世,但也几近难寻“书法”之说。

若以前述“逻辑渊源”说,“书法”乃“法书”之对应关系,为汉字书写效法“法书”之意,表达书学过程或规章,虽说并无书学意义,但也不会产生歧义、引出负能量。

问题是,“书法”概念不仅缺乏学理上的建构,尤其多年来,“书法”意涵的恣意随说,“书法”实践的胡涂乱抹、随性而为,造成“书法”仅成为笔墨汉字的附庸与产物,令汉字书写既没了形象,又少了艺象,尤其缺了气象。

显而易见,“书法”是“书”与“法”的建构,也是“法”与“书”的集成,既有“书”的内含,也有“法”的意义。若以形而下论,谓之汉字书写的技法与规范;若以形而上说,既高于“书”与“法”,又大于“法”与“书”,形成“书”与“法”的融合,“法”与“书”的抽象,是书的法,也是法的书,成为汉字书写的信仰与崇拜。如此,前者意在“永恒”,已成法则不容改变;后者表达“虚无”,没有所以也不知所以。

怀素 狂草《自叙帖》局部

以书学史观,汉字书写作为一种造型技艺与文化现象,迄今还有书迹、书艺、书道等概念或命名。这些概念或命名,“书迹”产生最早,也最朴实无华,是古人对汉字书写过程中呈现笔墨痕迹的简称与概括,表达书写的自然样貌。“书艺”与“书道”是汉字书写进入艺术、美学与哲学之后的高度抽象,前者指书写艺术,是书者汉字书写的艺术情态与审美艺象;后者指书写大道,是书者汉字书写的天地情怀与创造之美,呈现汉字书写之天人合一、天我为一的艺术境界与超验审美。

概言之,“书迹”缺法象,“书法”囿具象,“书艺”非承前,“书道”入玄妙。这些概念或命名,既无法体现书写艺术的演进过程、致远状貌,又难以概括与抽象书写文化,还难以表达书写作为视觉审美的本质意涵,尤其难以评判书写乱象,进而难以导向书写未来。

正如此,本论提出“书象”说。

王羲之 行书《兰亭序》

书象源“形”象

书象何象?何谓书象?

毫无疑问,书者,书写汉字也。

汉字,承载着中华文明的第一缕阳光,从远古走来。在早期智人的创造下,穿越漫漫长夜,跨越一个个朝代,几近不变人文初元的模样,来到现代智人面前。从商周甲骨文作为最早成熟的文字起,数千年来,汉字虽然古老却又依然年轻,在整个人类文明演进中,独领风骚、独树一帜。

汉字何以具有如此强盛的生命力?又何以具有如此独特的魅力?

汉字源于物象。先贤造字,史有“六书”之论。六种途径造字中,“象形”居首,是“六书”的核心与基础,其余“五书”,分别是指事、会意、形声、转注、假借。而指事、会意、行声,又分别称为象事、象意、象声,可见象形在造字中的地位、作用。

李斯 篆书《会稽刻石》局部

许慎在《说文解字·叙》中,对“六书”造字分别有具体的解读:象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也;指(象)事者,视而可识,察而见意,上下是也,会(象)意者,此类合谊(同“义”),以见指撝(同“挥”),武信是也,形(象)声者,以事为名,取譬相成,江河是也;转注者,建类一首,同意相受,考老是也;假借者,本无其字,依声托事,令长是也。显然,此论也是对物象是造字母本的具体诠释。

《易·系辞下》载:“近取诸身,远取诸物”。古人造字中,象形、象事、象意、象声等皆成文字,近者耳目鼻口、锅碗瓢盆;远者天地时空、日月星晨;微者花鸟鱼虫、梅兰竹菊;巨者江海山川、风火雷电,皆取物象,概莫能外。

汉字源象,是万物的象;汉字成象,是书者的“象”思维形态,而艺术创作与审美尤需“象”思维,也是典型的“象”思维。

如此,书写汉字者,书象也。

汉隶 《张迁碑》局部

以“书象”为汉字书写命名、立念,不仅形象直观、顺理成章,而且简明准确、严谨规制,既具体、概括,又抽象、高远。尤其重要的是,“书象”之“象”,是动态概念、致远命名,既立规范法度,又瞻未来审美;既审视形而下,又远眺形而上。汉字书写已经有数千年的实用历史,“书象”要进入艺术,并终将成为艺术,成为纯粹的艺术形式,书写当须入“象”,也终究入“象”。如此,书象既前承书之具象、意象,又近探书之抽象,尤可远眺书之灵象。

其实,历代书写巨擘,皆为书象大家,他们书写之笔踪墨迹,分别构成了独有的书象状貌,呈现特殊的书写之美,成为书写经典。比如,李斯成就了小篆书象,二王创造了行写书象,欧阳询建构了欧楷书象,“张颠素狂”呈现了狂草书象,等等,诸多书象之“象”,构成了中华书象史的瑰丽篇章。

魏楷《张猛龙碑》局部

书象尚“初”象

书象有“象”,有象须“像”。此像何“象”?又何以能“像”?

象形造字,字是物的象,物是字的根,书象当像,须知(造字对应)物象之象,而物之(字)象,正是人文演进中最早出现的文字符号。

依文字史论,人类最早出现且已成熟的文字是在商周时期,这就是体现中华文明滥觞的甲骨文。文字可以刻在甲骨,自然也可以铸于青铜。商周是中国的青铜器时代,周朝时铜也称金,于是就出现了金文,这种铸造于殷周青铜器上的铭文亦叫钟鼎文。秦统一六国后,统一文字是重大人文演进,于是出现了大篆、小篆。秦后汉代开启,汉字进入人文舞台中心,小篆、汉隶成为规范与法度汉字,至东汉、魏、晋时,由汉隶演变定型,进而出现了草书、楷书、行书,到隋唐时,渐已出现了至臻完美的真、草、隶、篆、行诸体。时代来到宋元明清,又相继出现了瘦金、赵(孟頫)体、丑书等。

显而易见,甲骨文、金文是最早出现的文字,也是作为文字呈现或对应的最早的物象符号,自然应该成为书象之对应之象。然而问题是,这两种形态的文字之字象,均由刻、铸而成,并非书写之体,因而也就不能成为书象之象,进而也不能视为有象须“像”的对象。

王羲之 行草书《得示帖》

当然,甲骨文、金文虽不能作为书象之象,并非这两种文字符号不重要,相反非常或尤其重要。因为,此为物象符号的宝库,也体现早期智人的思维形态。哲思有言:本源是根、初元为命。作为人文滥觞,最基础、原始的事物,往往具有穿越时空的生命力,为人文演进提供启迪。认知、明了这些符号,对启迪现代书象建构、成就未来书象之美,具有本源、始基的意义与作用。

中国古典智慧中,有“取法乎上”说,意思是要效法最高准则、制定最高目标。书象“取象”同样“乎上”。若甲骨文、金文不在直接取象之列,那么在其他诸多书体形态中,是以秦篆汉隶为“上”?还是以魏晋唐草楷行为“高”?抑或是宋元、明清以降形成的书写诸体为“美”?自然,时间、年代并非决定或重要考量因素,而应以哲学、美学思想、审美理念进行检视、判断,并置于人文演变语境中,方可明晰、了然。

依哲学、美学观,东方有“本源”说,西方有“存在”论。管子“本源”论“道”,亚里士多德“存在”说“本体”,柏拉图“艺术”言“模仿”。就“本体”与“艺术”言,亚氏提出“存在的存在”论,柏氏提出“影子的影子”说。借此论以喻书象之象,物象是文字符号的本体,文字符号是物象的影子,而文字书写之象则为影子的影子。如此,若取物为“上”,几与书象无关;而取物的影子为“上”,早期的文字符号尚未完善,也非书写形态(比如前已有述的甲骨文、金文),难以成为书象形态。如此,“近”了不可,但“远”了又将如何呢?若取“影子的影子的影子”或更远,势必远离“本体”,造成“走样”与“脱象”,以至于“迷象”与“乱象”。这样,距离象形文字“初字”最近且又趋于完美的秦篆(小篆)、汉隶,就自然而然地成为书象的“上”选之象。

欧阳询 楷书《九成宫醴泉铭》局部

前曾有述,到唐代汉字书写发展至巅峰,各种书体均出现了影响深远的书写大家,真、草、隶、篆、行“五体”汇聚,并且各自成“法”,代表书作被称“法书”,成为自然而然的书象之象。

事实上,历代书学均以前人法度、规范之书象为象,由学研继承发展而创造书学新象,二王如此,欧颜柳赵如此,张巅素狂同样如此。如今,现代书学中普遍提倡或渐已成为共识的读帖、审帖、临帖,所体现的正是以书象为象的书学思想与审美理念。

问题是,一个时期以来,汉字书写中为什么出现了诸多乱象呢?这些乱象,我曾在一篇文论中概括为“六象”,分别是邪象、怪象、媚象、秽象、滞象、脱象。邪象就是妖异怪诞、歪门邪道;怪象就是野蛮粗俗、怪异无稽;媚象就是低级趣味、谄媚讨巧;秽象就是粗浊污秽、丑陋龌龊;滞象就是呆滞木讷,灰头土脸;脱象就是胡涂乱抹、瘫软猥琐。凡此种种,不一而足。这些乱象归结一点,就是无象,就是没有书象之象。显然,书象无象是书写乱象的典型与极致呈现,也是书写乱象的症结所在。

王羲之 草书《行穰帖》

书象有“法”象

书学要走出乱象、远离乱象,并不再误入乱象,明晰书象有象重要,慧眼(识)书象更重要,而进入书象尤其重要。

前曾有述,从魏晋至隋唐,是中国书学的巅峰时代,诸多书家名作成为经典、奉为“法书”。进入书象,就是要致敬经典、膜拜“法书”,进入法书之“象”。

敬“典”、入“法”,就是要像典、如法,最低标准是有模有样,最高标准是以假乱真。

书象要像,书象能像,并且像在“最高标准”,古人早以作出榜样、矗立典范。具有中国书法文化标志意义、为历代书学顶礼膜拜的天下第一行书《兰亭序》,就是后人临摹之作;象征中国狂草最高成就、被誉为天下第一狂草的《自叙帖》,也有并非真迹的论说,至少最前部分是因缺失而由后人临摹补之。古代书学可以像真,现代书学也有补遗似真。被称为“千古一体”“伟人狂草”的毛体书象,其文献补遗中,也有后学临摹之作。既见“像”之酷似,又见“像”之魅力。

书象要像,临帖是基本途径,也是根本途径。

临帖其实就是临象,就是依照法帖之象书写、描摹,这与绘画学中的观物临摹、对景写生并无二致。从秦汉至晋唐,所有传承而来的法书,不管是篆隶,还是楷(真)行,抑或是草(书)狂(草),皆为经典书象,也是特殊物象。因为这些书象一旦成为客观存在,即为具体事物且始终不变。若以艺术语言论,这些书象皆称“具象”。换言之,书写临象,是以像临摹,均在具象语言之中。

怀素 狂草《苦笋帖》

历代书写大家,往往经历临象阶段,又往往是临象高手。与张颠同享“草圣”的素狂,曾极慕欧楷,笔冢墨池,写穿木盘,又种万株蕉叶为纸,欧体已至乱真之妙。唐王李世民好书、临象,近乎膜拜王羲之,号令天下征集右军真迹,并重金购之,每每挂于寝殿,朝夕观览,每日临习,每幅皆临数百遍,以致酷似王羲之。北宋张耒评价其书:“观其用笔精工,法度粹美,杂之‘二王’帖中不能辨也”。两者临书乱真,均立经典意义。

书象要像,笃信法书,心无旁骛,志在有成,也必有所成。

五体“法书”,皆为书写经典,并无高低之分,也无难易之别,还无先后之序。对于具体书者,仅只偏爱不同。若无朝秦暮楚、见异思迁,笃定一种书象临到底,一种书体追不休,自然收获书象入像,书象成象。赵体孟頫楷书,有“楷书四家”之一美誉,其秘诀正是死追二王书象,立言与始终践行“用笔千古不易”,成就书写史上“复制”二王的范例。

汉字书写,在中华人文演进中具有非凡特殊的意义。历代书写,在求用、求存文化与思想理念的强力推动、裹挟下,推崇规范,法度为美,临帖经典、书象为像,成为不二法门,是书写传承之大幸,也是人文演进之功用,但与此同时,也迟滞了书写进入艺术的脚步,延缓了书象走出具象,进而进入意象、抽象,并最终走进灵象、呈现高维审美的自觉与清醒。

颜真卿 行书《祭侄稿》

书象须出“象”

书象为像方能入象,而书象入象意在出象。

质言之,汉字是物象的符号,对应于万物形态。艺术创作视万物为审美对象,审美对象的精神化呈现即为艺术形态。如此,汉字具有进入艺术的天然优势,而且业已实现的的物象符号化,本已呈现物的精神化形态,构成艺术形态的单元与“前奏”。

书象出象,就是要走出书象具象。

具象是一种艺术语言,是与艺术对象基本一致或极为相似的艺术形式。从艺术史观,具象艺术是的初始阶段,原始美术、古典艺术皆为具象艺术。书之具象,就是前述所言的临摹“经典”与书象“法书”,而此临摹与“抄袭”并无二致。在艺术境界中,这种抄袭不仅没有任何意义,还是对艺术的亵渎,对审美的嘲弄。

事实上,真正走进艺术的历代书写大家,书写“入象”仅是过程、阶段,而最终是要书象出象,或在出象上绞尽脑汁、下足功夫。如果说怀素在乱真欧楷时就此止步,不再出象于狂草,其仅仅就是欧楷的复制匠人,就不可能有后来“天下第一狂草”之书象,也不会有“草圣”之大成;若唐王李世民只满足于酷似二王,也仅仅就是二王的超级粉丝而已,决不会有自成一体之“虎步龙行”的行草书象。再说赵楷书体,因袭二王“千古不易”,几近成为二王翻版,几近没有艺术价值与审美意义,随着时间的推移,会越来越为人小觑,并终遭鄙夷与唾弃。

“赵楷现象”至今兴盛不衰,说明“抄袭”“复制”文化的巨大推力。有道是,书画皆艺,画书同理。绘画中的抄袭、复制之顽疾,始终难以祛除,同样也有实用、求存等传统文化上认同、宽容的魔力,也是艺术拒绝抄袭、走出“具象”所面临的巨大阻力与严峻挑战。依“迭代递弱”论,抄袭、复制不仅没有任何价值意义,反而会逐渐消蚀与减弱艺术演进的生命力,是警示,更是棒喝。

还须说明,经典是人文历史演进中的丰碑,是时代的巅峰,无法超越也不可能超越。在抄袭、图用、贪欲的思维模式下,所谓超越不仅徒劳无功,尤其弱智可笑。

汉隶 《张迁碑》局部

诚然,书象出象难,但难在特别必要,难在价值意义。

书象出象,是为创造新象、矗立正象,成就正大气象,而书象融合不可或缺。

融者,和也,是两种或两种以上元素之集成,极致和谐是融合的最高境界。

书象融合,是经典书象、法书间的融合、建构,进而呈现书象新象。

观人文演进,艺术尚融是规律使然。魏晋隋唐以来,诸多书写巨擘多有获益于融。以博取胜、楷行草皆有其长,尤以行体建树的王羲之,显然是“融”的典范,颠者张旭同样如此,而狂者怀素尤为典型,其不仅融张芝、索靖、钟繇,还融“二王”、张旭、邬彤、颜真卿、欧阳询,成为与张颠双峰对峙、书法史上纯粹且别有草格书象的集大成狂草大家。时下,不少书者尝试的碑帖、楷行以及隶篆楷行等融合,均不失为有益的探索。

书象出象,拓展书象元素仍大有空间。

构成书象的诸要素,有字象、墨象、笔象等,而构成字象的是诸多点、画,墨象又有“五色”之分,笔象又有诸峰使转形成诸多笔踪之别,如此等等。有书论认为,古人留下的空间很小,今人很难再行拓展,此论未免悲观。事实上,书写史就是一部书象诸要素的不断拓展史。仅以墨象论,元前诸家善用浓墨,明清以降,渴墨、淡墨、涨墨、晕墨等多墨纷呈。又以草书书象论,王献之实现的字连(多字相连),徐渭突破的是行限(行与行的界限)。还以字象说,有书者将点、画放在方位中位移,也有书者置于空间中求变。如此,书象拓展无止境,可在单一要素上拓展,也可在诸要素上拓展,时空要素是更为广阔的空间。

显而易见,书象融合与要素拓展,从文化演进的意义上,还属自融合、内拓展。

怀素 狂草《自叙帖》局部

依人文史观,文化具有天然的自我遮蔽效应,形成自洽性封闭结构。书象于自体文化内的融合、拓展,多在形而下的层面,而只有与非本文化体系交流与对撞,才能产生形而上的融合与拓展效应,实现书象的根本性创新与再造。

中西艺术史上,具有两种文化背景,依托文化深度交融而实现艺术理想、成为艺术巨擘者并非鲜见。赵无极、朱德群就是非常经典的范例。前者将中国传统文化与西方抽象艺术对撞,开宗立派现代表现抽象艺术;后者将中国狂草艺术融入西方抽象绘画,形成独有其象的抒情抽象艺术。还有,当代艺术家徐冰的汉英文字组合,也创造性地建构了文化与艺术的独有一象。赵无极、朱德群抽象艺术虽非书写形态,但艺术同理,无不明证与昭示,跨文化的交融与拓展,方可形成艺术的大融合、大拓展。

近代以来,中西文化出现激烈对撞,对中国绘画产生激荡性影响,此后中国绘画走向现代化成为共识,并业已出现崭新状貌,但对书写艺术却似影响式微,这一方面体现出中国书写形态的独有性,也同时说明中国书写迄今似仍停留在自体文化体系之内。

如今,互联网文化激荡而来,“人类命运共同体”业已宏大建构,人类多元文化将在激烈碰撞中走向深度交融,文化无界化演进与发展是从未有过的挑战,也是文化融合与拓展的特殊机遇,这对曾经走过一次机遇的中国书写艺术,于寻求书象出象、创造新象,无疑具有非同寻常的意义。

张旭 狂草《李青莲序》局部

书象是“灵”象

书象出象,“象”在何处?创造新象,新“象”何象?

有道是,艺术史是艺术的“陈列馆”,艺术家是艺术史的“雕刻师”。一定意义上,艺术家不仅决定艺术史,更创造艺术史。绘画艺术如此,书写艺术同样如此。正由之,书家创造书象,是书家关于文字符号的精神形态与审美表达,尤其凝结、传达着书家的才情气质、哲学思想与美学理念。也如此,“象”在象外,象外之象决定新“象”之象。

纵览书写史章,哪个书艺大家,不是才高八斗、学富五车,又精神逸然、气格高致。迄今仍为人推崇备至的书艺巨擘,王羲之当数上者。王羲之行体书象,不仅行云流水,洒脱飘逸,形质坚毅,神采俊朗,而且骨气与逸气并生,法度与风度共存。如今1700余年过去,后学依然难以望其项背。此书象之美,与其说是王羲之的书写造诣所致,不如说是其学养气质、修炼造化所凝。王羲之身处魏晋时期,推崇老庄哲学,信奉“与道逍遥”,淡泊世俗名利,追求闲适放达,寄情山水,醉享自在,其“风骨”所养正是其书象所凝。我们再读颜真卿,其楷书之象,巍巍泰然,磅礴伟岸,高山仰止,每一字象,犹如尊尊立佛,雍容宽博,丰腴饱满,胸襟气度,从容自信。颜真卿楷体书象之内擫遒劲、外拓雄放的高度,也无不是其秉性正直,笃实纯厚,不阿于权贵,不屈意媚上,刚正有气节的人格修为所传达、所呈现。我们又说张旭。张旭狂草一绝,亦善诗文,精神气质独特,既与李白、贺知章等同列“饮中八仙”,又与张若虚、包融等共享“吴中四士”。若无狂放不羁、特立独行的人格修为,何有其书象的挥毫起风云、落墨泣鬼神!

杨雄曾言:“言,心声也;书,心画也。”刘熙载亦论:“书者,如也,如其学,如其人,如其志,总之曰如其人而已。”心象者,心迹也。反观现当代一些书者,心中尤缺象,何以能出象。这些心中无象者,一味抄临、止于具象,实用求存、精致利己,半无诗情、文墨割裂,精神遮蔽、人格猥琐,思维狭隘、审美世俗,是突出表现,核心是少学养、无哲学。

怀素 草书《圣母帖》局部

知存相举。文化是人文演进概念,包括生存感知与思维认知,艺术作为文化的特别属性,是生存形态的精神状貌。人文感知与认知越充分、越厚积,生存形态的精神需求就越觉醒、越张扬,并越有通过“艺术”方式表达之、呈现之的希冀与欲望。释言之,认知与生存相行、相举,文化与艺术相源、相进。不具张颠素狂人文特质,何有狂写草象?没有徐渭生存形态迥异,何呈“出行”草象?问题是,艺术的唯一性价值意义,令今天的书象艺术,需要的不再是张颠素狂,也不是徐渭草象,而是超越张颠、殊与素狂、远离青藤的书艺新象。而创造与呈现此象,书者非饱览诗书、厚积认知、远离世俗、逸然精神、自在灵性不可。

追问无极。追问是哲学的使命,体现人类生存智慧与信仰的终极意义。而艺术为精神生命求解,为灵性安栖筑居,是以审美的形式回答天地、人文的哲学命题。有道是,艺术家是先天的哲学家。如此,哲学追问越高远,艺术体现越深邃;哲学是艺术的灵魂,艺术是哲学的(体现)形式。先贤仰望星空,东方老子创造了道,西方赫氏(赫拉克利特)提出“规律(logos)”,建构中西古典天地、宇宙与人文世界观,也为中西古典艺术注入灵魂,且迄今仍具强盛生命力。然而,追问无止,认知无极;哲学求智,艺术尚美。如此,作为书者,没有对全新的时空、自然、社会、人生观,不可能有全新的美学、艺术、审美观,进而不可能创造出全新的书艺新象。

张旭 狂草《古诗四首》局部

质言之,文字符号是形而下思维的产物,书象新象是形而上的艺术形态。形而下的实用性,决定着传统书象形式的具象性,使命的历史性、阶段性;形而上的无用性,决定着创新书象形式的抽象性,审美的纯粹性、致远性。

依“气墨灵象”艺术论,艺术形式从具象、意象走向朴象、抽象,最终进入灵象,呈现高维审美与至美大美,矗立致远之象。书象亦然,灵象是书象的远方。

要说明的是,书象不仅是书者个人心象所映照,也为时代精神气象所承载。当下,中华民族正走在伟大复兴的历史征程中,文化自信正在成为民族荣光。在时代精神的灌注下,于文化荣光的沐浴中,热切期待有追求、有担当的书者缔造全新书象,呈现灵象书象。

作者简介

吕国英,艺术评论家、作家、文化学者,解放军报社原文化部主任、“长征副刊”主编、高级编辑,创立“‘气墨灵象’艺术论”,提出“艺术创作十大命题”,论述“‘艺术,灵魂之美在哲学’的九个问题”,建构“书象”说,撰写“中国牛文化千字文”,撰述出版专著多部、评论多篇,逾数百万字,多篇(部)作品获国家、军队重要奖项。

主要著述:《“气墨灵象”艺术论》《大艺立三极》《未来艺术之路》《CHINA奇人》《陶艺狂人》《神雕》《奋斗致远 牛文化》《新闻“内幕”》《“书象”简论》《艺术流变:从“完美”到“自由”》《“书象”之美在“通象”》等。

主要立论:“气墨”是“墨”的未来;“灵象”是“象”的远方;“气墨”“灵象”形质一体、互为形式内容;“艺法灵象”揭示艺术本质规律;美是“气墨灵象”;艺术,贵在“意想不到”;“说不清楚”就该“保持沉默”;立象,拒绝现实世界之象;视觉美、思想美不可偏颇;创作,用性灵开启质料;超越,向艺方生、向术即亡;书写当入“象”;审美,无“力”不达“彼岸”等。

[责任编辑:杨永青]