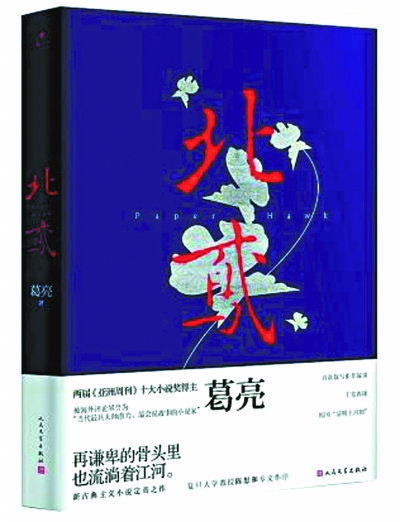

《北鸢》 葛亮 人民文学出版社

杜唯

可以说,小说《北鸢》的问世自带光环。作者葛亮,是目前海峡两岸和香港地区文坛备受瞩目的新生代作家之一,七年前他的第一部小说《朱雀》便艳惊四座。 若说《朱雀》是以南京为中心,叙述后工业时期南京依稀留存的古都气象,那么这本耗时七年写作的《北鸢》讲述的则是北地的故事。在上世纪二三十年代波谲云诡的民国史中,襄城商贾世家卢氏公子卢文笙与没落士绅家族冯家小女儿冯仁祯的命运,如风筝线般千丝万缕地缠绕与牵扯。动荡年月中,两个家族的兴衰与整个民族的跌宕流离也随之浮出水面。

说《北鸢》备受瞩目,自然还有另外一个缘故:但凡说起葛亮与该书,都逃不开其中暗藏的家族隐喻,也有人认为这是葛亮向《红楼梦》致敬的家族小说。诚然,葛亮在文中埋下了些写实的线头:主人公卢文笙的原型是葛亮的外公,与卢文笙亦师亦友的毛克俞的原型是葛亮的祖父、著名艺术史家葛康瑜;而书中的石玉璞,暗指的是他的姨夫、上世纪20年代曾任直隶省长兼军务督办的褚玉璞,褚玉璞与张学良、张宗昌并有“奉鲁直三英”之誉;而葛亮的太舅公陈独秀也隐隐约约地出现在小说的文字之间。

然而,笔者却不想像索引派解《红楼梦》一样去发掘背后“本事”,也不想把小说归为葛亮家族记忆的传承。不妨只把它当故事看。就连葛亮自己都说,他与曹雪芹所处的时代不同,方向也不同,他更没有着意借鉴《红楼梦》的意思。不过,若一定要和《红楼梦》一类的古典家族故事小说类比,不如说是气质的相仿,也如小说名字“北鸢”昭示的,那像风筝线一样牵扯着的、如丝缕般不断的古典文脉。

“这就是大时代,总有一方可容纳华美而落拓的碎裂。”在自序中,葛亮的这句话讲述了他的视角与情怀。民国史充斥着传统的零落与向着现代的转型,他既没有像海派一样关注都市的殖民地风情与现代化进程,也没有蜗居在市井胡同中,以一双民粹的眼,觑着世界的光怪陆离。家国离乱、民族危亡、爱恨情仇,书中故事自有万变,葛亮却以大浪淘沙后的沉淀意蕴,寻求文化因素中一丝不变的东西。它曾经华美,归于落拓,却深藏在中国人的骨髓里。

不妨说得夸张一些,《北鸢》中的价值观是有一点“迂”的,“重儒轻商”的理念在全书开头就明显看得出。开篇处记叙了不少主人公卢文笙的母亲孟昭如的心绪起伏,分明使读者知道,尽管她对卢文笙的父亲颇有情意,但嫁给身为商人的卢家睦,她还是有些落寞。好在,卢家睦有儒商风度,重信义,心术正,有学识,而最让她欢喜的,是他身上的“几分迂”。“我卢家睦,许多年就认一个‘情’字。在商言商,引以为憾,如今未逢乱世,情已如纸薄。”——“这’迂’是旁人没有的。这世上的人,都太精灵了。”

除却这上层社会的价值判断,《北鸢》中涉及更多的是民间的精神脉络。小说第七章中,卢文笙为抗日瞒着家里从军,为卢家打理店铺的郁掌柜照着卢文笙寄信的邮戳,一路打听寻到部队。郁掌柜嘴里口口声声叫着“少爷”,扑通一声跪下苦劝他回家,甚至甘愿为让少爷回家捐出家产。这做派不免也是迂腐的,却生出无限的情谊。乱世中这人情的温暖,正是维系人与人之间的情感纽带。或许葛亮认为,这时代变革都斩不断的传统脉络才是我们的根。

都说葛亮善于挖掘民族文化底蕴,但让人玩味的是,葛亮对文脉的追寻与上世纪80年代兴起的寻根小说路数全不相同。在当年的寻根热潮中,作家们虽致力于民族文化心理的挖掘,却往往预设了审视现代性的立场。他们似乎刻意将目光凝聚于苍莽的民俗之中,呈现出具有前现代风貌的民俗社会,有时甚至可以说是带着“原始”气味的社会了。那时的文学作品中,突现不少蒙古草原、西北高原,乃至西南边陲的意象,总有一丝“莽汉”的气息贯于其中。诚然,这些寻根小说作家有独特的价值视角,而葛亮却与他们不同,他把眼光放置在被现代性浸染、却依旧流淌着传统文脉的世俗社会中。

能把这个并不脱离于世俗的社会描绘得如此古雅与丰富,当然还得益于葛亮的抒情笔法。作者的古典叙事手法相当纯熟,只看最显见的引语用法即可体会。全篇小说中,新文化运动后才纳入白话文写作规范的单双引号式直接引语很少出现,取而代之的,是“某某道”“便说”“说道”的叙述,如此句读,正是《红楼梦》《水浒传》等古典小说中的叙述口吻。《北鸢》通篇白话文,讲的也是民国事,却不完全依着白话小说的话语形式,此间张力凸显了古韵,葛亮的叙事水准也可见一斑。

此外,《北鸢》的故事也如古典小说般形成了叙事的循环。小说开篇道来的是卢文笙的身世:他是个被孟昭如抱养来的孩子。而在小说的结尾,葛亮没有特意表述卢文笙与冯仁祯的结合,而是将故事终结于他们共同抚养了已故亲人姚永安的儿子——又是一个抱养来的孩子,身世如卢文笙一样的漂泊,篇章终了,也在飘零的时代中展开新的故事。这情节的安排,一如《红楼梦》中从“菱花空对雪澌澌”的氛围开篇,最终也回归了“白茫茫大地真干净”的情境。如此循环,正是古典小说善用的布局方式,首尾相接又生生不息,恍如没有结尾的“白茫茫一片”,自有生机无限。

[责任编辑:杨真斌]