在昭和三○至四○年间度过孩提时代的人,长大后一定会深爱着蛋包饭。

我也是这个世代的其中一人。

“今天中午吃蛋包饭哦。”

每当母亲这么说时,我总是会兴高采烈地回应:“万岁!”

蛋包饭是饭食类的王者。相较之下,牛排或寿喜烧是只有在特别的日子里才吃得到的“伟大王者”,至于蛋包饭,则算“一般的王者”。而我最喜欢的,就是这个“一般的王者”了。

材料是切碎的洋葱和胡萝卜,再加上切碎的火腿、鸡肉,或者是香肠。母亲会先“唰”地将这些材料放进平底锅炒,再“叩”地倒入四方形的饭块。白饭要先装进便当盒或保鲜盒里,再放进冰箱冷藏结块,所以前一天晚上的份或三天前的份,全都装在一起。

没有微波炉呢……当时,全日本不管哪一户人家,都只能将冷饭放进蒸饭锅中重新加热,或是做成炒饭,蛋包饭也是冷饭再利用的一种料理。

只见母亲用木饭勺,将四方形的冷饭块“嚓、嚓”地切开,这相当费工。等到饭块慢慢裂开,米粒也散开后继续翻炒,再加盐、胡椒调味,最后淋上可果美番茄酱。

以前,装番茄酱的容器是玻璃制的,很难将粘在瓶底的番茄酱干干净净地倒出来,往往猛力甩一下瓶子,番茄酱就会“咻、咻、咻”地飞溅在煤气炉四周。

自从某一天,塑料瓶粉墨登场后,我们终于能将条状的番茄酱弯弯曲曲地挤出来了。

看见鲜红黏稠的番茄酱淋上白饭时,我总会感到心头一紧。但随着番茄酱慢慢散开,将一粒一粒的白饭染上美丽的橙色之后,番茄酱酸酸甜甜的香味弥漫四周,我觉得整个家都幸福了起来。

对了,当时我家厨房还有铝制的压饭模型。压饭模型上有个跟熨斗一样的把手,装饭的部分则是橄榄球状。吃番茄酱炒饭的日子,母亲偶尔会像百货公司的美食街店家一样,用这个压饭模型,把压好的饭倒扣在盘子里,再撒上豌豆给我吃。

可是,与番茄酱炒饭相比,我还是喜欢蛋包饭。

母亲用木饭勺一粒不漏地把番茄酱炒饭盛入盘中后,便将平底锅洗干净,然后打两颗蛋在碗里,用筷子“咔咔咔咔”地快速搅散,再“唰”地倒进抹着奶油的热平底锅中。

她慢慢地回旋着平底锅,平底锅中的蛋汁也薄薄地、圆圆地扩散开来。

每当闻到蛋汁和奶油的香味,看见平底锅中的黄色蛋汁隆起一个个气泡、发出热闹的声音时,我总是高兴得静不下来,迫不及待地希望赶快起锅。

蛋汁边缘薄薄的地方很快就煎熟了,变成了白色,中间部分则还呈现半生不熟的滑溜状态。母亲见状立即关火。接着,她把刚才的番茄酱炒饭倒在圆形的薄煎蛋皮正中央,将饭堆成椭圆形,再用筷子折起薄煎蛋皮的两边,将饭包起来。

“来,看清楚哦。”

终于要完成了。

母亲换另一只手握住平底锅的把手,一边倾斜平底锅,一边滑动薄煎蛋皮包裹的饭,等到饭滑到平底锅边缘时,再一口气将饭转半圈翻面,然后装进盘子里。

我目不转睛地看着母亲熟练敏捷的动作。

“好!”

番茄酱炒饭变成蛋包饭了!

母亲在盘子上调整着样貌不太好看的蛋包饭,将蛋包饭的两端压平,弄成橄榄球般的椭圆形。

“做好啰,你想怎么淋番茄酱就怎么淋吧!”

我总是亲自淋上最后的番茄酱。兴奋地抱着番茄酱塑料瓶的我,将番茄酱弯弯曲曲地挤在光泽饱满的黄色蛋包饭上。

鲜红色的番茄酱小山似的隆起,再缓缓滑开,满溢于蛋包饭的小丘上,然后沿着边缘下滑,一滴一滴落在盘子上……即使经由我这个小孩的手淋上的番茄酱,也会有模有样地滑下,让最后的成品变得跟蛋包饭餐厅的食品模型一样,真是不可思议。

明亮的黄色和番茄酱的红色、番茄和香料的刺激性辛香、刚起锅的鸡蛋风味,都催促着我赶快动手。

于是,我一边在饱满的蛋包饭上匀开番茄酱,一边插入汤匙。在感受到薄煎蛋皮“扑哧”裂开的同时,呈现美丽橙色的番茄酱炒饭也露了出来。

我二话不说,立刻一口接一口地将汤匙往嘴里送。薄煎蛋皮和番茄酱的味道怎么会这么契合呢?我想,只要有番茄酱和蛋、冷饭,其他什么我都不要了。

直到现在,我还是常吃蛋包饭。最近有很多餐厅开始淋起“浓肉汁”和“奶油白酱”,可是这么一来,就不是我心中的蛋包饭了。

五年前,我到鸟取县的小温泉乡采访。那个小温泉乡面对日本海,马路从头走到尾最长也不过五百米。那儿有一间食堂,陈列在肮脏老旧展示窗中的拉面、意大利肉酱面、蛋包饭的蜡制模型上,覆盖着一层薄薄的尘埃。

食堂里只有一位老奶奶。

“请给我一客蛋包饭。”

我说完,老奶奶便消失在食堂深处。接着,一声令人怀念的“唰”从暖帘后方传来。最后送上桌的蛋包饭,有着完美的橄榄球形状。

同时,老奶奶也将可果美番茄酱的塑料瓶端了出来。

这才是正统派!

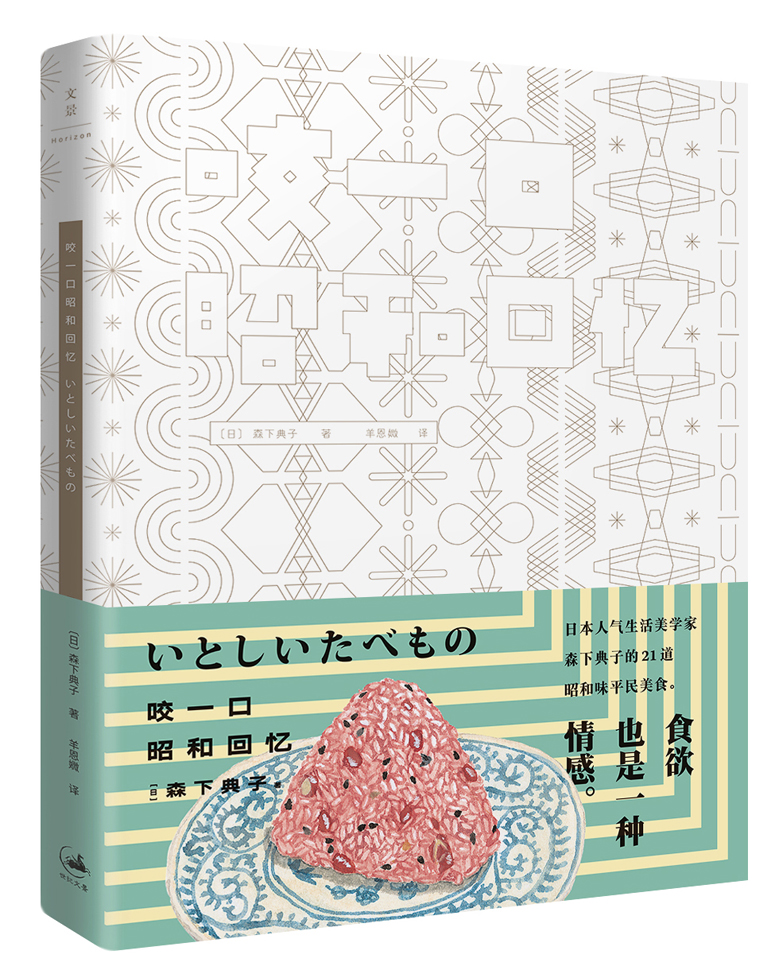

本文摘自《咬一口昭和回忆》,《咬一口昭和回忆》,世纪文景。

[责任编辑:杨永青]