近期,凯尔泰斯口中的“亲人”,被称为“东欧文学的代言人”的旅匈翻译家、小说家余泽民推出原创长篇小说《纸鱼缸》。这本书通过几个异国青年与霁青的爱恨纠葛,把匈牙利的种族、家庭、历史融为一体,以个体的爱与哀愁映照出一个时代的悲欢。9月25日,作者余泽民与小说家、诗人、评论家、鲁迅文学院常务副院长邱华栋,余泽民先生1983年在北京医科大学读书时的辅导员、原北京大学医学部副主任、现医养结合养老产业分会会长李鹰老师、北京大学副教务长、北京大学医学部副主任王维民教授,中华读书报编辑记者康慨齐聚三联书店,与现场读者一起分享《纸鱼缸》引发的青春、爱情与家国历史的纠缠,思索中国与匈牙利那些相似的痛与惑,我们彼此的记忆与命运。值得一提的是,因为余泽民的特殊经历,参加活动读者各种跨界:作家、评论家、书评人、媒体、高校老师、北医系统顶级医生、北大医学院副校长、二外文学院院长、版权界大姐大、出版社同行、画家、留学生、附近高校学生、玩儿摇滚的、做红酒生意的、连他小时候大杂院的邻居都来了,余泽民坦言,这场跨界读书会各种感动。

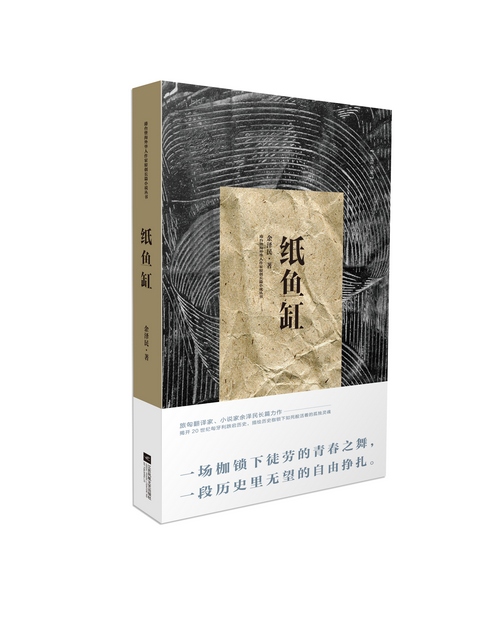

十年怀胎《纸鱼缸》:青春、性和告密者:一个中国青年在匈牙利的成长史

余泽民2005年出完《匈牙利舞曲》和《狭窄的天光》后有10年没再出自己的小说,期间只在杂志登过长篇小说、杂文和散文,这十年主要精力都在翻译许多匈牙利文学作品。这本书最早的线索是他一九九几年一个日记里两三页的一个故事,写了一个姐妹的匈牙利乡村婚礼。余泽民表示:“这个小说确实写了许多年,而且在这许多年过程中也翻译了许多书。所以我也可以这么说,这既是我自己的一个作品,也是我对匈牙利作家的致敬,因为有几条线索有我翻译的这几个作家的影子”

《纸鱼缸》讲述苏东剧变之际,中国男孩司徒霁青逃离了自己的家庭和父辈,辗转来到美丽却又充斥着不安和暴力的匈牙利。他渐渐走入好友佐兰的生活,不由自主地卷入到种族、家族与历史的剧烈冲突中,演绎出一段荡气回肠的异国友情。小说通过几个异国青年与霁青的爱恨纠葛,把匈牙利的种族、家庭、历史融为一体,以个体的爱与哀愁映照出一个时代的悲欢。

谈及书名为什么叫《纸鱼缸》,余泽民先生介绍:“我1991年出国,在匈牙利已经生活了二十五年。鱼,是我在异乡漂泊中产生的一个真实意象。鱼总是在游动,穿梭,交错,但很难有相互真实的碰触。事实上,当代快节奏生活中的人们大都像是鱼缸里的鱼,即便被命运安排在一个狭小的空间里共生,即便穿梭游曳,追戏,贴近,但永远难有实质性的碰触、拥抱或占有。现代人的本质是孤独,只是像我和司徒霁青这样的流浪者来说体会更强烈罢了。另外,年轻人在青春日子里的生存状态,也很像鱼缸里的鱼,青春的爱不是厮守,而是交错,流动,传递,不安,永动。至于书名的“纸”字,既形容青春舞台本身的易逝,也表达流浪生活的不安定,还暗示了情感的脆弱、社会的动荡和历史的虚假……等读者读完这本术后,随便他怎么理解。”

谈及创作这个小说的初衷,余泽民表示:“凯尔泰斯说过:“只要我想构思一部新的小说,总会想到奥斯维辛。无论我在思考什么,总要思考奥斯维辛。即便我所讲的(从表面上看)完全是另一回事,但实际上讲的还是奥斯维辛。我是奥斯维辛灵魂的代言人。”当我打算在《纸鱼缸》里涉及欧洲历史时,首先也想到奥斯维辛。这并不是我对凯尔泰斯的效仿,而是他在我身上附体。表面上我写了一场在枷锁下徒劳的青春之舞,实际上讲述的是脆弱个体在历史中的挣扎。我们每个人都有着无可救赎的罪,也有无可辩白的无辜;每个人都是鱼缸里的鱼,虽然不停地游动,穿梭,但是各自孤独,失语。”

康慨和余泽民都不约而同引用中国新闻周刊副总编辑陈晓萍老师概况此书:这段历史于我们是如此的熟悉,在我们不忍直视自己的历史之际,他人的历史犹如一面镜子,照出了我们的来路。

医学背景成就不一样的小说家

鲁迅文学院常务副院长邱华栋先生认为:“学医的搞文学是我们可以作为认识余泽民的一个通道。”邱老师谈到,从中国现当代文学史上来看,学医的写小说的在现代文学史有两个人,一个是鲁迅,一个是郭沫若。冥冥中学医的做了文学,鲁迅和郭沫若两位学医的变成了著名大作家、大诗人。当代作家里面学医的把小说写得有极高段位的两个作家一个是冯唐一个是余泽民。特别巧合的是,活动当天又恰逢鲁迅先生生日。邱华栋先生认为医生学医的变成一个作家的这个过程是一个特别有意思的、甚至是非常神秘的、复杂的过程。他觉得学医的来搞文学,是把人看作一个肌体然后附着上灵魂,文科出身的人就做不到这点。邱老师笑言:“实际上我完全是学文的,我根本意识不到人是一具肉体,人就是精神的存在,我很少意识到肉体的感觉。”

康慨老师也认为医学背景对余泽民的创作有很大影响,他认为除了成长小说、爱情小说、历史小说,或者文化心理小说之外,《纸鱼缸》还是一部“小便”小说:“我从来没有看过任何其他小说像《纸鱼缸》一样如此全方位描写男青年的小便,各个角度都有,涉及不同场合。书看了就知道了,你不会觉得不好,你会觉得很有趣,反正我自己接受起来没有任何障碍,我觉得挺好的。他有医学背景有写这样的背景,在写打猎的时候写解剖鹿,说知道学过医的人才能这样来写,泽民也把他这样专业上的一个背景,专业上的手艺放在描写小便上。”康慨老师认为作为一个小说家他这样写肯定有原因,“其实每一场小便都有它环境上、心理上和感情上的原因,有的是因为恐惧,有的是因为兴奋,有的是为了释放。比如说司徒霁青刚到匈牙利的时候在边境线上吓得尿裤子了,没有尿裤子可能也不会跟佐兰有接触,佐兰的父亲因为政治上的羞耻自杀,吃了药,毒药有反应就小便失禁了,觉得这可能也是比较丑陋的事情,所以最后也不要去死。还有两个男青年为了建立感情上的纽带,他刚才跟我讲他说这是一个确确实实的故事,他是跟着匈牙利人打猎的时候发生的,他观察了一晚上,发生了一件真实的事情。两个男青年共用一个可乐瓶,一个尿完一个再尿,因为野猪闻不了人的尿味,闻了之后20里之内就不会再来了,这一段描写很有意思。或者是男青年之间互相用小便来嬉戏、挑逗,增进感情。语言上这样写是有文学的考虑。我们平时都说男同学关系好是从小一块光屁股长大的,这个可能是升级版。”

李鹰老师是余泽民在北医的辅导员,是余泽民所有书的忠实读者,他所有翻译的书和他创作的书,不管是不是她喜欢的风格都很认真努力地在看下去。她认为医学生写小说是能够从人的角度关注到历史。李鹰老师感慨他们是无性别的一代人,“有青春萌动那是一种记忆,对于我没有青春萌动也是一种记忆,这种记忆缺失也好,丰满也好,多层面也好,它就是一种客观现实,这就是一个社会不同的人,就像刚才华栋老师总结的特别清晰的,就是说历史的记忆就是我们每一个人身体最真实的记忆,是你忘不了的,确实忘不了。”

不是移民小说,深入到匈牙利人的精神世界写他们的心理

康慨认为《纸鱼缸》是很好的小说,从某一方面来说是比较少见的小说。他告诉现场读者泽民特别怕评论界把它看成侨民小说或者叫移民小说。他认为:“大概这个小说的特点,就像北京人在纽约,哈尔滨人在莫斯科,上海人在温哥华。虽然故事都是发生在国外,但它只是一个背景而已,其实讲的还是中国人那些事,中国人的感情,甚至吃饭、说话、谈恋爱的方式都是中国人的。这个小说我看的过程中很欣喜的一点是他可以跳出这个圈子,他真正深入到匈牙利人的精神世界里,写他们的心理。而且不是简单的写,不是简单的爱、简单的恨,简单的仇恨或者懊悔,他把故事里的匈牙利人真正放到匈牙利人自己的文化和历史背景当中去写他们的心理。我觉得比较难得,一看就觉得他们是真正的匈牙利人,不是说披着一层匈牙利皮,但是骨子里是中国人的假匈牙利人,这个是非常难得的一点,而且不多见。”

邱华栋老师认为余泽民兄这些年在匈牙利待着,这可以说是我们理解他的另外一个途径。他认为《纸鱼缸》这部作品本身我像一个镜子一样的映照出了匈牙利和中国,在20世纪那么复杂的历史里边,通过司徒霁青和佐兰这两个男人生命中的线索,他们背后的家族几代人,透露出整个20世纪人类的命运。他也在思索“作为作家我们存在在这个世界上要干吗?”邱老师认为:我觉得还是帮助我们去理解人本身,理解人的行为,人的历史。人的行为构成的历史。反过来看整个20世纪发生了很多大事,这些事情我觉得对个体生命来讲很多大事都是摧毁性的,难以承受的。但是我们作为个体生命我们无法选择,我们生活在战乱,生活在恐怖年代,生活在各种各样的时期,一个个的生命很难选择,你只能去勇敢地承受。所以怎么样承受20世纪,一个作家像余泽民,他通过匈牙利和中国两个男人的成长影射出他们背后的复杂的、丰富的20世纪的历史。我觉得这是这部作品极重要的一个途径。这是理解余泽民的第二个途径。

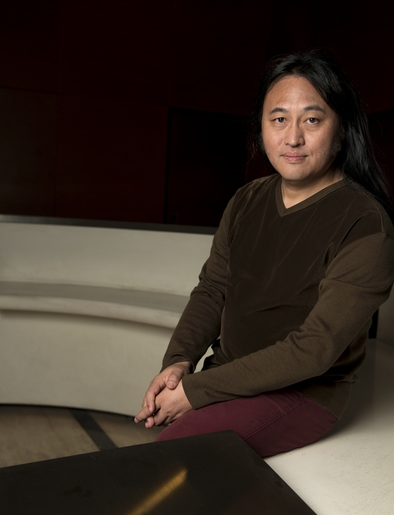

余泽民:流浪汉到凯尔泰斯口中的“亲人”,“东欧文学的代言人”

余泽民先生是著名翻译家,作家,中国作家协会会员,他是凯尔泰斯?伊姆雷口中的“亲人”,他被称为“东欧文学的代言人”。1989年毕业于北京医科大学临床医学系,同年考入中国音乐学院攻读艺术心理学硕士研究生,1991年移民匈牙利,现居布达佩斯。出国后做过医生、教师、编辑、记者、导游、翻译、编剧等职业。主要作品有中篇小说集《匈牙利舞曲》,长篇小说《狭窄的天光》,文化散文《咖啡馆里看欧洲》《欧洲醉行》《碎欧洲》《欧洲的另一种色彩》,多部作品发表在《当代》《十月》《中国作家》《大家》《小说界》等杂志,入选“21世纪文学之星丛书”、“全球华语小说大系”和“新海外小说”。主要译作有凯尔泰斯《船夫日记》《另一个人》《英国旗》《命运无常》,马洛伊《烛烬》《一个市民的自白》,艾斯特哈兹《赫拉巴尔之书》《一个女人》《和谐的天堂》,巴尔提斯《宁静海》,道洛什《1985》,纳道什《平行故事》,德拉古曼《摘郁金香的男孩》等。

余泽民刚到匈牙利的10年是名副其实的流浪,吃百家饭,穿百家衣,靠当地朋友的接济。凭自己的情感能力,在他的口袋里有一大串钥匙,都是朋友们给的,他可以随时打开他们的家门。当地人质朴的爱给了他流浪中的安全感,也给了他后来写作的素材,《纸鱼缸》和《玻璃鸟》《蚊子的情人》等就源于当年的几页日记。在他最落魄的时候认识匈牙利的著名学者和出版人海尔奈·亚诺什先生,通过他,余泽民认识了许多匈牙利作家,其中包括去年获得国际布克奖的克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,他被苏珊·桑塔格评价为“当下最具哲学思想的小说家”,著名匈牙利导演塔尔·贝拉的《撒旦探戈》《鲸鱼马戏团》等代表作都是根据他的作品改编的。

2002年10月,凯尔泰斯获得诺贝尔文学奖后,中国出版商开始争夺版权,并多方寻找匈语译者。余泽民的母亲从报纸上看到消息,立刻宣布“我儿子能译”。但周围没人信她,因为都知道泽民学医出身,既没有专业的匈语背景,也没有专业的文学背景。后经知名摇滚歌手何勇热心推荐,作家出版社与余泽民取得联系。余泽民联系到凯尔泰斯外文版权的德国版代,向作家社推荐了《英国旗》《船夫日记》《另一个人》《命运无常》等四部作品,并花了不到两年的时间将它们译成中文。2007年,余泽民前往柏林,拜晤长居于此的大作家凯尔泰斯·伊姆雷,随行带着自己翻译的四本凯尔泰斯作品。作家先请他喝咖啡,后来开了一瓶酒,又留他吃午饭,聊了四个小时。临走时,将近八十岁的凯尔泰斯拥抱他三次,对他说:“所有翻译我作品的人,都是我的亲人。”

凯尔泰斯作品的出版不仅为余泽民赢得了专业声誉,也使他很快成了国内出版界在匈语文坛的侦探。经他之手,几位最具国际知名度,也是获诺贝尔奖呼声最高的匈牙利作家已经或即将与中国读者见面。上海人民出版社先后出版了艾斯特哈兹·彼得的小说《一个女人》与《赫拉巴尔之书》,以及道洛什·久尔吉的反乌托邦小说《1985》,译林出版社也将在近期出版已故流亡作家马洛伊·山多尔的小说《烛烬》和《一个市民的自白》。除了上述作品,泽民还在翻译艾斯特哈兹的《天庭和谐》与纳道什·彼得的《平行故事》。

《纸鱼缸》也是余泽民先生对这些作家的致敬。邱华栋老师认为,“从文学本身来讲,这部作品在我看来是一个结构主义的小说。它的线索一共37节,每一节都有一个小标题,这个小标题就是像路标一样的指引我们进入到他所写的主人公的每一段的生活。然后主人公一个是中国人,一个是佐兰,是匈牙利人。两个男人他们之间的这种映衬,让我们看到了生命本身的丰富性。我经常讲我说作家应该让这个世界变得更加丰富,而不是简化这个世界。我们每一个个体生命都是无比完美、无比有趣地活在这个世界上。作家就是要把这种生命经验,别人不可替代的东西你把它表达出来,获得共鸣,这是作家的存在价值。”

邱华栋眼中的余泽民的《纸鱼缸》:腼腆作家的大胆、犀利、思辨、勇猛作品

邱华栋眼中的余泽民能够顽强地突破这些东西,是个很有学问的作家。但是他知道那个概念、那个学问、那个体系,大学里各种各样的我们学了很多,那个东西就是不如生命经验来得更加真切,这是我们作为作家活在这个世界上还有价值的一个原因,就是让世界变得更丰富,让你读了这本书理解到人的成长有这么精微的感觉。个体面对历史有很多复杂的反应,不是历史书上一段就完了,人民柏林墙一倒多少人过去就完了,不是这样。

所以我也经常说新闻结束的地方是文学出发的地方。我经常注意到中国社会有很多耸人听闻的新闻,但是新闻结束之后没有看到特别好的作品。所以我觉得我们还是有很多中国好的作家能够从新闻结束的地方出发。

所以我觉得余泽民这部小说通过一个中国男人和一个匈牙利男人他们之间的镜子般的互相的映照、交叉、叙述,像两个藤蔓在旋转,像两条蛇在纠缠,这是历史记忆对两个人及其背后的家族历史的捆绑,然后不断顽强地上升。

所以这部小说有文学本身的美,这本小说对我们这种写小说写了30年的手艺人来看是高水平的,他这种结构能力极其强,可以说是20世纪现代主义小说、后现代主义小说,各种各样的流派,到了现在中国作家的眼界也很开阔,但是我们不会简单模仿他了,我们会内化其中。

邱华栋老师认为《纸鱼缸》的语言既有汉语的微妙感,同时也有匈牙利的。他虽然不懂匈牙利语,但觉得有一种坚实的、思辩的质感在里面,就把经验和质性结合起来的那样一个语言。

邱老师还在现场对余泽民大胆“表白”:“我觉得一个作家写的作品必须得有趣,所以我生活中必须变成一个有趣的人,我想人有趣了写的东西一定有趣。余泽民在生活中看上去稍微有点腼腆,但是他的作品恰恰是腼腆的反面,非常大胆、非常犀利、非常思辨、非常勇猛,这是我们喜欢你的原因,余泽民我们喜欢你。”

余泽民大学时候辅导员李鹰老师也表示,“泽民入校期间还比较让我吃惊的,就是文静的、乖巧的,而且真是个好学生的,跟今天的笔锋,跟这种描写判若两人。”

《纸鱼缸》具有世界意义,在寻找身体、文化和疆域的自我

英国著名版权代理公司安德鲁.纳伯格联合国际有限公司北京代表处首席代表黄家坤女士和余泽民是初高中同学、一起长大的,特别理解他书里写的身体的符号和性的符号。黄老师认为他们生活在从来没有性别教育的年代,“我是学儿童心理学的,我知道人的性别在青春期如果没有经过一次强化,他一定得成长,他必须得知道自己是男是女,他的力量来自这里,他的魅力来自这里。所以这个书里写的这个符号真的特别好,他又是学医的,他比我们更深的理解了身体的意义。我学心理,我从心理上理解了人的个性等等的意义。所以我特别喜欢这个符号的运用,而且运用得非常文艺。我觉得从这个成长的意义上说这个书实际上是有世界意义的。因为不管生在中国、匈牙利还是美国、英国,我们的青春其实面临同样的寻找一个自我,身体的自我、文化的自我。最后还有一个疆域的自我,就是余泽民经历了这三个痛苦。身体的成长,文化的融合还有身份,他没有身份,他还有一段真实的故事,他自己的生活比小说还丰富。我一直在说这应该是一部很棒的电影,后来我跟我的同事说这应该是很棒的电影,他来自极魔幻的中国,实际他穿透了一次生命的里程,这个非常棒。他的人生前40年,这是我们北京八中最有色彩的一个人生经历,不仅是真实的而且是文艺的。他始终生活在文学、艺术和身体的交错中,还有现实的碰撞中,我特别欣赏他的叙事的方式,所以绝对认为这是一个有国际意义的小说。”

[责任编辑:杨永青]