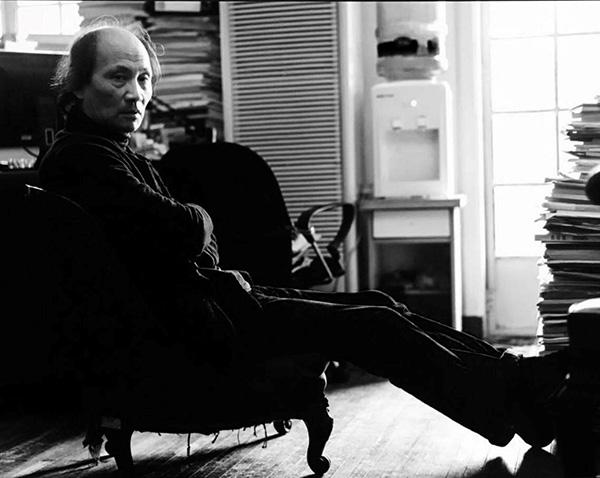

金宇澄

金宇澄,《上海文学》执行主编,近年以长篇小说《繁花》惊艳海峡两岸,另著有散文集《洗牌年代》、传记作品《回望》;傅月庵,曾任台湾远流出版公司总编辑,副业写作,目前主事“扫叶工房”,践行“小农出版”。

网络昵称,金为“老猫”,傅为“鱼头”,皆有“编者/作者”双重身份的金傅二人来了一番“猫鱼对谈”。在对谈的下半场,“猫鱼”共话《繁花》创作的来龙去脉,追踪沪台双城记。

一个女人,无意中受孕,一切只有让路

鱼头:我们直接跳讲《繁花》,这小说从无到有,已为当代传奇。据说是在网络聊天聊出来的,初始也没想写成小说,随缘而行,缘溪而行,忽逢桃花林,然后就花开花艳花满天了。我推测这里边当有“编者金宇澄”跟“作者金宇澄”的一番角力搏斗才对吧,大概是到哪个时候,作者战胜编者,让你觉得可以写成小说?或从另一个角度来看,这部小说的成功,“编者金宇澄”扮演了何种角色?

老猫:偶然进入网络,换一副脑子,网名“独上阁楼”——我立刻成了陌生人,无忧无虑,灵魂出窍,写几百字,网民就来搭讪,点赞,也就天天去写,不觉得写文章,是穷聊天,自言自语,一直写到触及本书的开头,有个上海人卖大闸蟹,一路写进去,无法脱身。

根本不觉得自家是个编者、或面壁写长篇的作者,认为加入了一种娱乐聚会,只讲闲话,与职业根本无关的。等后来意识到这种聊天,会是一部书稿?人已经热情高涨,无可犹豫。

一旦发现这些文字像小说,便懂得仔细做人物表、做结构,按部就班写下去的重要,这是编者、作者的行业敏感。

等于一个女人,无意中受孕,一切只有让路,日夜颠倒,神志恍惚,其他事都没兴趣,心神不定,上班有点空,立刻溜回来写,到成都出差,也要写,计算机坏了,天没亮赶到网吧里,不写不行,这样半年多,完成《繁花》初稿。

金宇澄《繁花》

修改初稿阶段,编者、作者经验,更起到了决定的作用,如何来强调文本、语言特质,加强话本式语态,加入了大量“鸳鸯蝴蝶”词汇:明眸善睐,低鬟一笑……加进繁体字,人物如果读旧书、引旧诗,都采用繁体(鱼头按:台湾繁体版看不到此一独到巧思,可惜了),心里明白我这种想法,现在根本没人会想到,会去做,这一批旧文学元素,早判了死刑,民国初年就已经宣判,是腐朽没落的中文旧传统。在编者的位置上,从没看到有这样的小说企图,而历史却常常需要这样的回旋,旧东西再拿出来,常常变宝贝。西方文论也这样讲:作者一旦感觉无力,要到传统中寻找力量。

鱼头:不只作者,编者也是。我的经验,有时候书编不出来,使不上力,我常会把家里的这本那本旧书、旧杂志拿起来翻,尤其1930年代上海、东京出版的老文学书,看看封面看看版式,看看编排手法,脑子往往便浮现新点子。

“旧”是“新”的根基,两者应是“连续”而非“断裂”。“大抵有基方筑室,未闻无址忽成岑”,海峡两岸如今应该都能深刻体认这件事了:没有传统,不重视传统,是不可能有所谓“文化创意”的。

《繁花》能横扫千军,把华人重要文学奖项几乎得个净光,我想,很大的一个原因或即它跟传统(我不是指内容)是连续的,无须做作张致,特别摆设,便自然流露。光是所使用的沪语,那就明摆着一种“过去”,这种过去,绝非腐朽,而是活蹦乱跳的某种民间活力,哀而不怨,那不是任何政治力所能瓦解、扫荡的。把这种“过去”写了出来,让人很容易便起到共鸣,小说也就畅销了。

但也不免想问:接下来怎么办?原来仅想打家劫舍,没想到搞出一个江山。获得这么多奖,世俗名利接踵而至,如今还能依然故我,搞自己喜欢的,写自己想写的就好吗?

老猫:鱼头过誉,《繁花》确实赢得一些读者,获得不少评论,但是这事出自偶然,我理该满足了。网上读者议论——“《繁花》可以做老金枕头了。”意思是,我写了它,可以休矣,可以死了,死而无憾。

总结此书,是我碰到一种久违的幸运,无意中发觉了书里两个人,一来一回,密集对话,文字一大块一大块,觉得很好玩,因此不间断地写了,比如把几件事、几个月的事、某个人自言自语一生坎坷,写一整块,几千字不分行,即使网友抱怨“看得眼睛痛”,请我分行,请不要挤在一起,也不理睬。结果人家仔细为我分了行,发到了网上,也不理会。

我心里晓得,现在读者完全习惯了西式“另起一行”、因此深感不适,而我现在需要一意孤行,这个写法之少见,我不能让它溜走。写小说,抓到了一种适合自己的样式,是很难的。写小说都清楚,抓这一条鱼往往很滑,等于抓到了一种自我的特征,这方面西方文学更讲究,形式、文本个性,福克纳不喜欢标点,连续几页不分行……包括语感的“大民族语言的小民族化”,包括我背离普通话书面语,改良南方方言、做许多细部实验等等,都是编者的职业敏感,让我晓得,面对“同质化”的惯性,在没人注意文体、语言的年代,我要抓紧它,一意孤行。

《繁花》的英译者陶忘机

这样做当然是苦了译者的,《繁花》英文版由美国汉学家陶忘机(John Balcom)先生译,最近他几乎每天来信,问很多方言的麻烦。没办法,注重方言,是我做编者三十年来,经常对作者提的要求。湖南小说家田耳曾对我说:“很多年前,金老师就这样讲过,金老师知道我当时心里想什么?”我说不知道。“我心里想,金老师你讲得那么多、那么复杂,那么你写一个给我看看啊?等后来看到了《繁花》,我无话可说了。”

鱼头问我以后怎样,我不知道。文学应该讲究语言、语感,能不能翻译是另一回事,对华文作者读者来说,方言确实比标准书面语更有个性。我至今仍然是一个编者,《繁花》只提出了一种样本,一种写作可能——接下来我怎么会按一般作家的样子,从此写个不停?小说是偶然中产生的,那我要等待下一个偶然。

个人的私生活,一旦绽露,就有惊人魅力和连锁反应

鱼头:“道假诸缘,复需时熟”,瓜熟蒂落——或说偶然得之——那是最好不过的了。但真也就得靠写个不停,树要日日长,才有瓜熟蒂落的“偶然”。讲讲散文吧。散文创作的实验性当没小说这么高,可我看你的散文,也都有小说的影子。或者说,你天生就是讲故事的人,让人乐意倾着耳朵注意听。网络上可看到你写的许多文章,却未必都选入《洗牌年代》这本书里?你是编者,选文时想必你已自觉或不自觉编过一次了吧?所根据的是什么呢?你对散文的期待又是什么呢?

老猫:可以随便,需要言之有物。所言之物是什么,特别的内容吗,我感觉“看见”很重要,细节场景看得见,博尔赫斯,他是亮光、声音、气味更强烈?真是不好回答。

我是靠画面推动的,觉得画面和画面之间,才是文字的链接,也更能打动我,借这个办法,筛选过去那种碎片……会带过来内容,一切都由它带来。

细节也极重要,比如今天看到网上信息“上海老洋房每平米高达四十万”、“全市独幢老洋房五千幢,可交易者仅占一成”,于是看下去,忽然出现“乌鲁木齐路‘水晶宫’,总价1.5亿成交”。啊呀,这三字,搬到1966年小青年散发的“文革”传单上,就是如雷贯耳!

乌鲁木齐路“水晶宫”

那时上海开膛破肚,传闻蜂起,不少中小学生,上午辛勤记录种种“大字报”,下午刻蜡纸、印传单,晚上拿到南京路卖,一分钱一张,卖完上馆子。这些传单里,就有“徐汇区发现资产阶级腐朽淫秽铁证,‘水晶宫’难逃革命群众火眼金睛”大字标题,所指正是五十年后今天,网上报导的“水晶宫”;这幢洋房的大卧室,上下左右,据说全部贴了巨镜,等于一张大床浮在空中,全上海工人阶级,男女老少,都有权走进去“参观批判”,谁都可以大摇大摆进洋房,真是奇观。朝朝暮暮、灯火通明,参观一个隐蔽的,豪华无比联想无限的私人卧室,这些蜂拥而至的男女老少革命者场面,尤其是一种极大的奇观。

上海话“门槛踏穿”,人人都可以踏进水晶宫,就这样成为当时上海最有名的、最人声鼎沸的大聚会场所。主人早就失踪,表明个人的私生活,种种大大小小的生活秘密,超过了一般的想象,一旦绽露,就有惊人魅力和连锁反应。

散文如果除去网上标题,有后续,有无限细化,或只是这几句展开,才有可读的空间。我一直这样认为,作者并不是神,不可能囊括世界所有,把自己所知道的那点局部写出来,是真正应该做的老实事情。

最显眼的隔阂,是繁、简字体的隔阂

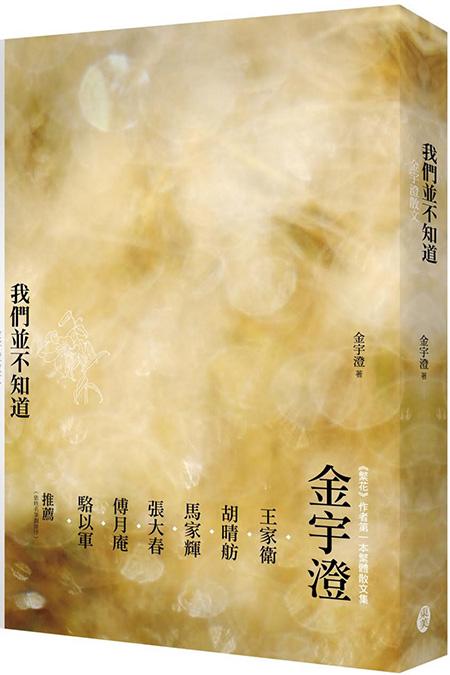

鱼头:《洗牌年代》的“洗牌”,所指当是“文革”后期知青上山下乡,南北大洗牌的种种往事。与杨绛先生的“洗澡”两字有异曲同工之意。台湾版增加了不少篇幅,而取其中一篇,改名《我们并不知道》,寓意又变,当是指台湾读者并不知道、彼岸的这一段时代往事。这样的改变,自有因地制宜的意义,却也显现两岸之间不同的历史发展所造成的某种亟待打破的隔阂。关于这一点,尤其“台湾”这一似近若远的地方,不知你的看法如何?尤其你也曾“登台”过之后。

金宇澄《我们并不知道》

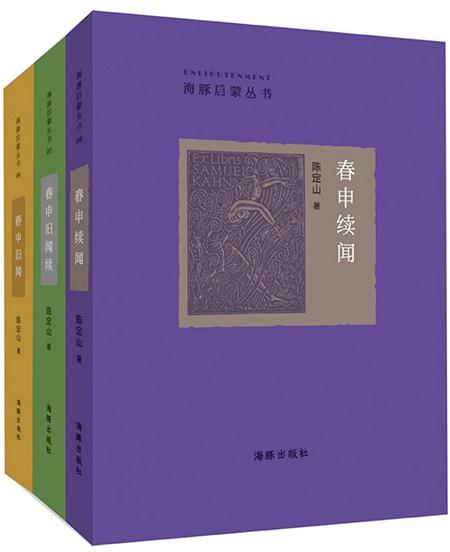

老猫:五月份在复旦大学遇到李昂,想到了她写的小说《杀夫》,在大陆文学圈曾经红极一时,也是直到最近,读陈定山《春申旧闻》,才清楚这部小说的原型,是发生在日占时期上海新闸路酱园弄的一起凶案:“詹周氏杀夫”。李昂和陈定山,都是在台湾写了上海的文字,两地联系如此紧密,这类例子很多很多了,对于过去,我们烂熟于胸。

两岸的如今,尤其互联网功效,越来越通晓,但还是古人讲的橘生南北,“其味不同, 水土异也”。记得去年参加“印刻文学赏”讨论,除我之外,是杨照、朱天心、苏伟贞、骆以军四位评委,大家谈论很愉快,也显露一些差异。我记得当时备选的几部自认新颖的台湾小说,都被四位评委判了死刑,认为这些都是台湾的常见写作套路,而他们提出的几部特别的大陆作品,我的认定也一样,是大陆过于常见的、甚至已写滥了的样式了……我们交流频繁,也一直显露一种隔阂或差异,很正常,或是更有意味。隔阂和差异,包括一些大话题,更多还是在一种依赖水土的、形成密密麻麻的毛细血管的有趣方面。橘子还是橘子,内里滋味仍然不同。

陈定山《春申旧闻》《春申旧闻续》《春申续闻》

有了对比,才更有心得,记得二十年前,我曾在位于苏州的某台企宾馆里住过一晚,那时情况和现在比较,真不太一样,宾馆座落在一个四周围有高墙铁丝网的建筑群落里,当地人称“小台湾”,走进了大门,就像到了台湾那样,里面有台式宿舍、食堂、小饭店、便利店,洗衣店,麻雀虽小,五脏俱全,走来走去,都是台湾男女,小孩,包括抱小孩的阿婆,都来自台湾,仿佛空气也改变了,充满了台湾的味道。

生活方式是最易打通的,比如这本书中写的青年时代,上海人是根本不吃生菜的,迁到东北发现,夏天常见的东北菜,是生洋葱、生卷心菜丝凉拌的“拉皮”,田里采一个大青椒,当地老乡擦两下就当苹果啃了。上海人深感不可思议。当地种植的几百公顷大豆,是等枯黄后收割,而上海人常常摘了一铁桶青毛豆,到马厩抓一把盐,就煮了吃。东北老乡气愤道:你们在破坏革命生产!你们到底是人?还是牲口啊?真好玩。吃的隔阂,毕竟最容易消除,一天要吃几趟,有了交流比较,双方很快接纳了对方的口味。

隔阂是显示有趣的,比如到广州,我坐进出租车,满耳粤语,根本听不懂,但感觉我真正到了广州了,什么都不一样,我很兴奋,希望每个地方都不一样才好,这是我的心情,如今大陆每个城市,差不多都讲普通话,风景越来越一样,旧房飞快拆除,新楼飞快建立,传统旧影飞快撕去,担心到哪一天,我就像一个旧苏联电影的醉鬼,晚上回家,误入另一个一样城市、另一座一样的居民大楼、拿出一样的钥匙、开了一样的门锁、进入一样的房间、坐下来看一样的电视……

所谓的隔阂,是需要时间,需要建立温湿度管道那种、更为频繁密集的互通,消弭的同时,也该产生新的隔阂吧。

此外的具体发现是:台湾的馄钝和上海完全不一样。

台湾有无数传代的美食小馆子,大陆也曾如此,消失多年,如今重建,不知是否可以传代?媒体小记者这样提问,也许,是真不清楚它们开开停停的原因,我晓得这种小馆要传代,铺面必须永久的属于私有,否则是不可能的。

我一直的感觉是,最显眼的隔阂,是繁、简字体的隔阂。

真心希望这宝贵的隔阂,一直保存下去,才能真正显露汉字的美丽。

[责任编辑:杨永青]