本报记者 孙戉摄

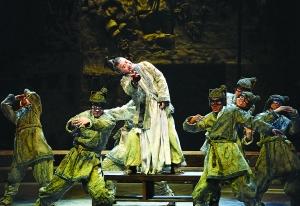

昨天是中国国家话剧院组建12周年纪念日,导演王晓鹰以历史剧《伏生》的首演,来表达国家话剧院对文化和艺术的坚守。

《伏生》讲述秦始皇下令“焚书坑儒”时,儒学大师伏生传奇般地将儒家大成之作《尚书》以奇特的方式保存下来,得以免受焚烧之祸。他用个体生命扛起文化坚守,却又受到了来自家庭和世俗的诋毁,被逼入人生极致的困境。

编剧孟冰以诗化的语言来诉说这部煎熬灵魂的历史大戏,优美的词藻背后是伏生悲壮的一生。由侯岩松、涂松岩分别扮演的伏生和李斯在剧中针锋相对:伏生保书,李斯焚书;伏生坚守儒学,李斯力撼法家;伏生妻离子散,李斯脑袋分家;李斯的步步为营,最终也无法阻挡伏生的棋胜一招。

编剧笔下的人物有血有肉,两位演员演绎的角色则神形兼备、有筋有骨。侯岩松饰演的伏生,以轻松戏谑的方式担起历史重担;涂松岩饰演的李斯,狠毒中流露自己的忠诚。侯岩松还通过“甩发”、“抢背”等戏曲身段,来表现人物的悲剧性,一个“抢背”仰面朝天,伏生之悲跃然台上,比几十句台词还有用。两人精湛的演技,让伏生与李斯的对决更显得跌宕起伏,峰回路转。

在《伏生》首演中,除了主演独具光彩,由青年演员构成的歌队表演也是推陈出新。奴隶、儒生、大臣等角色,均由歌队演员通过面具的转换来表演,对于舞台调度艺术的灵活应用、服饰面具的丰富结合,都让歌队演员的表演成为该剧的亮点。

《伏生》全剧流淌着凝重的历史感,但又不忘映照当代。导演王晓鹰表示:“《伏生》虽然是历史题材,但传递的是一种文化态度,文化其实与生命有关,文化要留存,需要人的认识和保护。剧中的伏生把书与生命融为一体时,将自己放在了无法解脱的困境中,最后他选择了像蚂蚁一样卑微地活着。这个时候,文化的保护成了一个背景,困境中的人格力量显现了出来。”

该剧将演出至明年1月5日。(记者 牛春梅)

[责任编辑:杨永青]