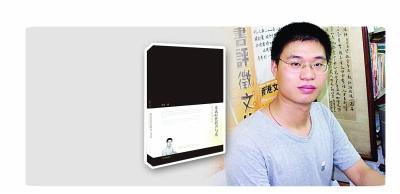

张晖《末法时代的声与光——学者张晖别传》

36岁的张晖去年罹患急性白血病去世,引发学界扼腕,以及全社会对于青年学者所处的当代中国人文环境进行思考。日前,张晖去世一年之际,“汇聚微光,护持学术理想——《学者张晖别传》品读会”在南京大学文学院举行,带着这本纪念张晖的新书来宁,张晖的妻子张霖与其师友、同学一起温暖追忆这位怀着赤子之心的学人。(记者 张楠)

妻子寄语:

书比人长寿,永藏他思索的痕迹

“张晖之逝”是2013年重要的文化事件,学者和媒体相关报道与评述众多。由上海古籍出版社新近推出的《末法时代的声与光——学者张晖别传》中,遴选与张晖生平事迹和思想情感关系较为密切的、有代表性的若干篇回忆文章辑录成书,并收录了张晖在硕士阶段(1999-2002)在南京的求学日记等内容。该书由张晖的妻子,北京外国语大学中文学院副教授张霖所编,其责编刘海滨也是张晖在南大读书时的舍友,借由这部勾勒出张晖有血有肉形象的《别传》,也在张晖去世一年之际唤起人们内心深处的追思。

“君子永逝,我怀如何,最能代表我此刻的心情。当我终于相信他已经不见的时候,我是最伤心而孤独的。但是,时间在流逝,书比人长寿,张晖的书会在时光的隧道里永藏着他思索的痕迹。”与张晖相知相恋18载的妻子张霖说。张霖也对在座的学弟学妹说,“我们的本分还是思索和写作。学术不一定要成为职业,但它可以是一种生活方式。张晖的离开,也许会赋予后来者传承学术理想的使命。”

老师抱憾:

“家长”总希望孩子走得更远

张晖在有限的生命中经历了两岸三地学术训练:1995年考入南京大学中文系,后跟随张宏生教授治词学,接受系统的国学训练,在本科阶段就推出了令学界震惊的《龙榆生先生年谱》;2002年进入香港科技大学人文学部攻读哲学博士学位,师从陈国球教授研究古典文论;2008年进入台湾“中央研究院”文哲所,师从严志雄教授开始从事明清之际诗歌研究;2006年进入中国社会科学院文学研究所任助理研究员,从事词学、中国古典文论、明清诗文研究。他在2006-2013年间著述、编撰整理书稿15部。由《龙榆生先生年谱》,到《中国“诗史”传统》,以至《无声无光集》、“帝国三部曲”等等,张晖不断超越。文学院党委书记姚松教授感慨,“南大人常说,今日我以南大为荣,明日南大以我为荣,而在张晖这里,南大始终以他为荣。”

上个世纪90年代曾担任张晖班主任的王爱松教授的发言令人感怀,“中国的家长都希望孩子能走得远一些。最伤心的是,就是没能看到张晖活到更久,写更多的书,有一天工整地签上名字,送给我。”

同学笑评:

做学问好欢乐,对书很“小气”

扬子晚报记者马燕与张晖是南大七年的同学。当张霖笑问,张晖日记中提到“马燕打电话来,甚是苦闷,陪伊在麦当劳坐至11:30返”的那晚,到底发生了什么大家都笑了。马燕笑说,从大一开始,她们宿舍跟张晖他们宿舍就是联谊宿舍,因此颇多交流。张晖爱书如命,但家里经济状况并不好,因此,他的日记里写满了读书学习的乐趣,以及买书钱不够的苦恼。“看过的书他也很乐意转让给其他同学,为了筹钱买其他书,一般也是半卖半送的”。

[责任编辑:杨永青]