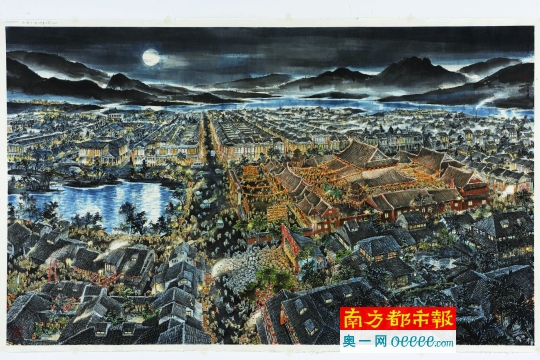

刘墉这幅《龙山寺庆元宵》既描绘风俗,又讲故事。

南都讯 记者黄茜 发自北京 作为作家他尽人皆知,作为艺术家却很寂寞。写过《我不是教你诈》等作品的台湾作家刘墉,毕业于台湾师范大学美术系,本是“渡海三家”之一黄君璧的弟子。偶有读者问:“刘老师,你还画画呀?”刘墉很无奈:“怎么不画?我是科班出身!”5月14日,“水云氤梦·刘墉艺术展”在北京画院美术馆开幕,共展出刘墉绘画作品近60件(幅)。

才华无盲点

刘墉身兼作家、电视主播、新闻记者、演说家、教育家、慈善家多重身份。在绘画领域,他也体现出“多重身份”。策展人贾方舟说:“他不仅画人物、画山水、画风景、画风情,还画花鸟,有时还做做插图和设计。像刘墉这样一个永不知疲倦的人,他在每个领域都会做得十分出色。”

一层展场正面墙上的大画《龙安寺庆元宵》是刘墉的“鸿篇巨制”。这张八尺大画,以俯瞰角度描绘龙安寺元宵夜场面,远看宁静月照之下几百家房舍鳞次栉比,近观则见出人烟喧腾的街衢、院落和闹市。

他的花鸟画很早就被称为“不输于恽南田”,将宋元时代册页的精细,结合西方现代的立体和光影。他对植物的姿态体察入微,被柔韧的长线条放大了的昙花、春樱、百合与野姜花,比人具有更旺盛的生命力。

一批黑白山水画,在台湾因为“没有装饰性”而遭冷落,却得到了策展人贾方舟的高度认可。虽是传统媒材,却有素描或版画的视觉感,也许是他同时引入了东西方画法所致。

画笔写记忆

作为画家,刘墉绘画里的文学性令人称道。学者、批评家薛永年指出,刘墉的绘画与文学的结合有两种方式。一种是小说式的,比如《龙安寺庆元宵》既描写风俗,也给读者讲故事,有一点《清明上河图》的意味。“他说为了画这张画,既查史料,又访问当地的老人,还把自己幼年的记忆加进想象,很有看头。”

“还有一种是诗歌式的,比如秦时明月汉时关,风雪月夜沙尘,都充满了深幽潜在的沧桑感。”薛永年说。

另一些画作隐藏着刘墉的私人记忆,策展人贾方舟称之为“私房画”。譬如《梦回小楼》,是刘墉在上高中时住过的小木屋:“在楼上跟街边骑单车女生打招呼的是我,那手势的意思大概是叫她从大门进来;那女生则是我太太,当年在师大的女朋友。画成,太太第一个看,我问她像不像我们恋爱的小楼,她点点头,居然哭了。”

“他是一个情感十分细腻的人。读他的画,如读沈复的《浮生六记》。”贾方舟说。

[对话]

刘墉:画是写实的,里面有社会诗人的情怀

南方都市报(以下简称“南都”):中国的山水画和西方的风景画在绘画语言上是很不相同的,你觉得自己更偏向于哪一种?

刘墉:有一次我到威尼斯去,逛到医院里,看到阳光斜斜地射到白垩土墙上,猫很慵懒地躺在旁边,病人由车子推过去。病人的苍白、阳光的和煦,一只猫的慵懒,一个女人的流浪。当我看到光线射在白垩土墙上的时候,那个色彩和肌理,好棒!莫奈的作品,他可以同一个题材画好多,不同的光影,我也在我的绘画上会用修拉那样的点描派的画法。我觉得,确实西方的风景画,尤其在表现大理石或者石灰石的质感,阳光里的各种色彩时,特别好。因为西方这样子的建筑物,有助于他们用油画来表现。如果用水墨,就比较难表达得这么复杂。但是,我也实验过,在生的厚宣纸上,用水墨、用色彩,也能产生一些油画的效果。

如果简单地答,我会说,艺术就是艺术,管它是西方还是东方。你有感觉,用你的方式去画,而且你认为好,就是好画。如果大家不认为好,那也不见得不是好画。我下面展出的那些“黑画”(黑白山水画),以前多半的人都以为很不好,但是贾老师说好,我特别感谢。我在台湾看到贾老师写的评论,看到另外两位邵大箴老师跟郎绍君老师写的论文,我当场掉眼泪。我在台湾都没有人给我做分析,我也不认为人家能分析我,就好像记者采访我,出去后总是说,采访这个人真难,妈的到底怎么写啊?可是,这三位老师来写我却写得很深入,真的是一针见血。

南都:请比较一下两岸传统水墨画的发展,以及在这个时代如何提升年轻人对水墨画的兴趣?

刘墉:这件事上,两岸其实殊途同归。当然,在“文革”的时候,包括李可染先生也画了好些山水里的小旗子,有一些政治性的绘画。“文革”结束之后,渐渐地,在内地,文人画大大地兴起。文人画兴起也有两种见解,一种是认为这些文人画直接从文人变成文人画,另外一种也是像台湾一样,要让学生从芥子点、梅花点,斧劈皴、披麻皴、折带皴、荷叶皴这些基本的基础学起。

中国绘画发展有一个特质,写字跟画画用的同样的文房四宝。所以一个文人写完文章,剩点墨,同样一张纸,画个梅花,画个竹子。于是,那几笔,有他的书法的线条在。另外就是文人的意兴。如果我们看梁楷,当然梁楷也有很画家画的作品,但梁楷的《泼墨仙人》,挥笔那么几下,是突然之间从意兴到作品,有点像西方抽象画的直接和直观。

在台湾,1949年之后是比较复古的。为什么呢?因为他们希望坚持正统,所以创作很少。大陆“文革”等许多运动,加上俄国等西方的影响,都会使得画家们的心比较打开。再加上齐白石、徐悲鸿的影响。台湾是走传统,后来比较往外扩。中国大陆可能经过“文革”大的发展,又往传统、往宁静来依归。而台湾现在的喧哗恐怕还超过内地画家现在的宁静。

至于年轻人,我曾经看过用水墨晕染来画出的卡通片。中国人自然会对中国绘画有特殊的感触。我在课堂上做实验,我拿一只粉笔侧面画一个轮廓,问我在美国课堂的学生,从中国去的学生说是石头,美国学生说是面包。一根线,我们中国人看的是那根线的质感,顿挫。我们中国人从小写字,写个“大”字,你是心里先有个“大”,然后再写个“大”。你要写个草书的“乱”字,心里完全有笔顺和整个字在,然后你才写出来。那有点抽象的、意在笔先的感觉。这会使我们对水墨的特质更容易接受。

南都:你既是作家,又是画家。你觉得文学和艺术的关系是什么?

刘墉:诗中有画、画中有诗,本来就是应该的。因为文学总是有意象,绘画总是要有诗意。可是,文学可能比绘画多一些表达的自由空间。今天你说,一个女孩子穿着一件宝蓝色的衣服,脚踝上有一串金铃铛,很婀娜地走过来。如果你在小说里这样写,读者会自己再创作,每个人有每个人的宝蓝色,每个人有每个人的婀娜,每个人有关于金铃铛的想象。今天我画一张画,我画宝蓝色,铃铛也在这儿,它响不响?绘画跟文学比起来,在这方面不够自由,发挥的空间小。

但是,文学写错几个字儿人家挑你,文法错人家挑你。绘画就可以“笔不笔,墨不墨,自有我在”。你可以说一个画家没有一笔是错的,都是对的。我画《龙山寺庆元宵》,最左下方,有一个小孩家人在把尿,当着大马路就在把尿。我为什么画这个?情怀非常复杂。因为有人说,有哪里的观光客,到哪里就当街让小孩尿尿。我是说,当年我在台湾,小时候也总是看见人当街尿尿。我画的一个40年代的台湾,画是写实的,里面有社会诗人的情怀。

[责任编辑:杨永青]