▲创世纪诗社三位创办人洛夫(中)、张默(右)、痖弦(左)合影。(受访者供图)

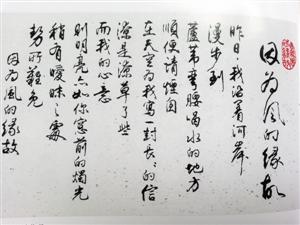

▲洛夫诗歌手稿《因为风的缘故》。(受访者供图)

《创世纪》诗刊。(受访者供图)

▲《创世纪》诗刊。(受访者供图)

洛夫在深圳。记者 韩墨 摄

今年是台湾著名诗人洛夫从事创作70周年,而由洛夫、张默和痖弦共同创办的蜚声海峡两岸的《创世纪》诗刊,也刚刚度过了60岁生日。作为特别的纪念,前不久,洛夫在深圳接受了本报记者的独家专访。回顾自己的创作生涯,洛夫感慨地说:“《创世纪》的存在是我生命的一部分,它成长的历史也是我诗歌成长的历史。”记者 夏和顺

处女作稿费是银圆五角

《文化广场》:从您1944年在衡阳《力报》发表处女作开始算起,从事创作已经70周年了。您最初10年的文学创作是个什么状况?

洛夫:东南大学姜耕玉教授和华文诗歌研究所正在筹备纪念我创作70周年研讨会。1944年,我在《力报》上发表了一篇散文,题为《夏日的庭院》,一千多字,我记得稿费是银圆五角。我的创作是从散文开始的,写诗则是我在湖南岳云中学读高二时。

最有意思的是,1949年赴台湾时,我的行囊中带着冯至和艾青的诗集各一册,和我个人作品的剪贴本,包括二十多首诗和十几篇散文。到基隆下船时,诗集和剪贴本都丢了。那是兵荒马乱的年代,我安慰自己:生命都顾不上了,这本作品集丢了也就丢了。没有想到的是,过了40年以后,1988年我回衡阳探亲,当年《力报》的副刊主编王晨牧先生仍健在,已80多岁了,他又从《力报》上帮我找出十几首诗来。现在看来,当时我在大陆发表的作品都太幼稚,因为是习作阶段。

《文化广场》:王鼎钧在回忆录中说,他在大陆时并没有开始写作,到了台湾时为谋生才开始投稿。王先生要比您大,但您的写作却早于他。您到台湾最初几年的创作情况怎样?

洛夫:王鼎钧大我3岁,他起先是在一个广播电台做主任,全部投入写作是在退休以后,特别是到了美国以后,写了很多东西,内容扎实,语言生动。

我刚到台湾,因为要调整生活,忙于生计,大概有3年没有写作。1952年12月,我在《宝岛文艺》月刊发表《火焰之歌》,这是我到台湾后发表的第一首诗。之后每年都有作品,到1954年进入高峰期。我的创作期在台湾这一代诗人作家中比任何人都长,成果最丰硕,经历也最完整。我小时候读过三年私塾,读过唐诗,三字经没念,念过幼学琼林,四书五经。然后读小学,那时读过《封神榜》、《西游记》、《水浒传》,很多字都不认识。《水浒传》到高中、大学时再读,每个时期体会都不一样。

我跟张默流汗也流泪

《文化广场》:请您回忆一下《创世纪》创刊及同仁诗社成立的经过。

洛夫:1954年我跟张默先认识,我们都是海军低级军官,在海军的报纸上发表作品,彼此都很欣赏,后来商量办一份刊物。开始张默负责主编,我负责组稿,到第二年痖弦加入进来。刊物开始很薄很简陋,后来改为20开本,四四方方的季刊,一直坚持了60年,现在印得更加漂亮了。

开始诗刊没有经费,我们自掏腰包,把工资贡献出来。印一期一两百块钱,我们的工资才五六十块钱。经常遇到印好了放在印刷厂拿不出来的情况,我们就拿脚踏车、手表去当,把刊物换出来。印数大概是一千册,订户很少,大部分送给写诗的朋友,也拿到书店寄售。我们亲自到高雄、左营各个书店去送,三个月或半年结账,现在想起来很难过。

有一个老板是山东人,说这个东西不卖钱,没有人来买。他从柜子底下拉出一包书,连封都没有拆,显然他从内心里是拒绝的。我们跟他吵,他就把一包崭新的诗刊扔到大街上,我们也没有办法。我跟张默流了汗也流了眼泪,一一从街上把诗刊拾起。草创时期的艰难可想而知。

《文化广场》:后来情况是否有好转?您印象中是否有销售特别火爆的时候?

洛夫:后来渐渐好转了,但还有很长时间要自己掏腰包,同仁多了,大家分摊。过了一段时间,台北市政府、文化建设委员会都给了一些资助,还不够。所以《创世纪》一直付不出稿费,台湾所有同仁刊物都是没有稿费的。

《文化广场》:您主编《创世纪》,如何对诗刊的质量把关?发表作品应该符合什么标准?

洛夫:我主编《创世纪》将近30年,把关比较严。我们强调诗的世界性、超现实性、独创性和纯粹性,说到底就是诗的现代性。我一定会选最好的、最有创意的作品,不好的作品或不符合这一标准的诗要退稿。一方面强调诗歌的艺术性,另一方面强调创造性,要拒绝差的、平庸的东西。它不是年轻人发表习作的园地,一定要是成熟的作品。

台湾诗歌界其实很多人骂我,说我太挑剔了,我不管,我要维护刊物的深度、创意性。

最近十年有一些变化,《创世纪》大众化了,要求不太严格,退步了。这是不好的现象。我到了加拿大后,没法亲力亲为,但有时也会提醒他们以表示关心,只能这样了。

《创世纪》铁三角各有特点

《文化广场》:您和张默、痖弦被称为《创世纪》的“铁三角”、“三驾马车”,后人评价不一。回顾这60年,您对自己怎么评价?

洛夫:我刚才讲过,我的创作生命跟《创世纪》一起存在,一起发展。尤其在最早期主编的十年过程中,我将西方现代派大家们的理论、作品介绍到台湾,出过一些专辑,包括波德莱尔、艾略特、庞德等,为台湾诗歌的现代化作出很大贡献。

台湾现代诗运动主要受西方现代主义思潮影响,纪弦的一个观点很著名,很震撼,他强调诗歌是“横的移植”,而不是“纵的继承”,认为现代诗与中国传统没有关系。到80年代,我们回过头来重新审视中国传统,重新评估中国古诗时,我们发现原来有很多优秀的、闪光的东西。只是我们原来太盲目了,一直强调反传统、反传统,没有慎重地思考这个问题。

我回眸中国传统比较早,后来余光中他们也回归了。在这方面,我不但有作品,也写过很多文章。唐诗中有很多意象,它的永恒之美完全可以作为年轻诗人创作的营养。你可以不写格律诗,但不能把老祖宗好的东西丢弃。我认为重要的是把西方现代主义精神与中国传统文化融为一体,打造出中国现代诗。

《文化广场》:您对张默和痖弦怎么评价?

洛夫:张默、痖弦各有各的风格。痖弦年轻时比我更红,因为他的诗比较甜美,年轻人特别是年轻女性读者比较喜欢他的诗,风头甚至盖过余光中。可是他后来不写了,他到美国参加聂华苓的爱荷华国际写作坊后,回来就不写了,这有心理上的原因,也有一个客观原因,就是他做联合报副刊主编,工作比较忙。他的作品不多,只有几本诗集,但到现在还有许多年轻人喜欢他。台湾曾三次评选十大诗人,我跟他每次都当选,其中第三次我还排第一,比余光中多几票。

张默的诗歌也不错,他的风格是语言节奏比较特殊,多用叠句,也有很多人喜欢他的作品,他也写过很多评论。在一般人看来,他是一个很有成就的诗歌编辑者,编诗刊,还编了很多诗选。

我们这一代诗人凋零了

《文化广场》:纪弦去年以100岁高龄去世,他是《现代诗》的创始人,也是台湾现代诗运动的发起者。请谈谈您跟这本杂志及纪弦的关系。

洛夫:纪弦去世后,美国一个作家帮他办纪念特刊,打电话给我,我第一个写了悼念他的诗,现在网上很多人转载。

他在大陆时已经成名,来台湾后在成功中学当老师,当时他的身边聚集了许多年轻人。他很浪漫,他的诗歌也很浪漫。1956年1月15日,纪弦发起组织现代派成立大会,我代表《创世纪》以观察员身份出席,当时是从左营乘火车北上的,因此与纪弦相识。

《现代诗》开始影响比《创世纪》大。纪弦后来也不写了,他1976年定居美国前宣布要取消现代诗。但你只能取消你的《现代诗》刊物,你不能也不可能取消现代诗。《现代诗》1983年由梅新主持复刊,梅新60岁时因肝癌去世,这是一个巨大的损失。

乡土文学还没有起来之前,台湾整个是现代诗的天下,年轻人都喜欢现代诗,绝大部分诗人是大陆去的,我从湖南去的,痖弦从河南去的,余光中是从福建去的。老一辈三个人,纪弦、覃子豪、钟鼎文号称台湾诗坛三老。覃子豪1963年去世,比较早,钟鼎文去年去世,也活了近百岁。下面就是我们这一代了。张默小我两岁,痖弦又比张默小两岁,他有心脏病,医嘱不能乘长途飞机。我的身体比他们都好。

《文化广场》:您怎么评价余光中?他好像在台湾文坛的地位很高。

洛夫:余光中在文坛的地位很高,在诗坛就未必。他的散文写得也很好。在一般人印象中,余光中最著名的诗就是《乡愁》,我还为他打抱不平,其实他还有更好的诗。因为他的诗是民谣风格,念起来都很顺口,读者都很喜欢。

我跟余光中在大陆曾被人称为“双子星座”。我不在乎什么称谓,我们高度、深度和风格不一样,他是诗歌明星,我的诗则被诗评家广泛重视。

《文化广场》:商禽和杨牧的诗怎么样?

洛夫:杨牧和商禽的诗都不错。商禽的诗作不是很多,读者层面也不广,但他的诗很精练,很好。杨牧曾用叶珊的笔名,他的诗特别是早年的诗很抒情。还有楚戈,原来写诗,后来专门画画了。

商禽是前年去世的,我写过悼念他的诗。去年又有好几位诗人亡故,想起来就很伤心。有些是根本就想不到的,像我的好友韩国诗人许世旭,突然就去世了。我们这一代诗人渐渐凋零了。

向西方“借火”取经

《文化广场》:您认为上世纪50年代开始的台湾现代诗运动与大陆二三十年代的现代诗之间有没有传承关系?

洛夫:二三十年代的中国现代诗主要是受西方浪漫主义文学影响较大。戴望舒他们在上海有一个《现代》杂志,主要介绍西方的现代诗歌潮流,有现代主义的因素。但戴的诗,比如《雨巷》还是浪漫的,现代主义的精神并不够。李金发受到西方的影响,我觉得他消化得不够,他的作品看起来更像是翻译作品,他还没有把现代主义精神与中国的语言结合起来。

现代诗运动到台湾后更扩大化、普遍化了,我们叫向西方“借火”、取经。我认为任何好的现代主义诗歌,其精神和表现技艺必然要融合在作品里,你看不见。好像有人说我的诗像李白的诗,但你又指不出哪些地方像李白。应该达到这种境界,这种吸收比较好,而不应该像翻译作品。

《文化广场》:您当年读西方现代主义大家的作品,是直接读原文,还是通过翻译?

洛夫:我自己做了一点点翻译,做得不多。我是学英文的,毕业于淡江大学英文系,我翻译过一些超现实主义的文章,是从英文译过来的,如果读法文,就有一些隔膜。我编《创世纪》时,主要是请香港和台湾一些精通英语或法语的朋友来翻译。比如叶维廉翻译了艾略特和庞德。艾略特不好懂,《荒原》开始发表时,《纽约时报》有不少文章攻击他,说读不懂。我写《石室之死亡》时,也有不少人批评我,说看不懂。但到现在越来越受到重视,很多年轻诗人喜欢。

《创世纪》最早关注朦胧诗

《文化广场》:您怎么看现代诗派与乡土文学之间的冲突?

洛夫:现代诗派与乡土文学的笔仗我涉足不是很深,只是开座谈会时发表了一些意见,余光中写过几篇文章,介入得较深。我觉得这场论争有一个重要背景,就是本省人对外省人的成见,他们假借对抗现代主义,实际上是对抗所谓的“外来政权”。

《笠》诗刊聚集了一批本省籍诗人,他们发表的诗除国语外,还有一些乡土语言。当然也有一些好的作品,但他们总体实力还是不如现代诗派。比如年度诗选,特别是十大诗人的评选,70%以上都是外省籍诗人。他们每年也出版年度诗选,也选过我的诗,我还担任过他们的评委。他们对我不满的是,我在大陆说“我不仅是台湾诗人,我也是中国诗人”。我这样说也没错。

现代诗、创世纪、蓝星是三足鼎立的现代诗组织。现在有一本《台湾诗学》,编辑人员除萧萧之外,白灵、陈义芝二人是第二代外省人,也是当今台湾诗坛的中坚分子。

《文化广场》:大陆的朦胧诗比台湾现代诗运动晚起二十多年,后者在某种程度对前者起到启迪与向导作用,您怎么看这一文学现象?

洛夫:1987年12月,《创世纪》第72期推出“大陆诗人作品专辑”,是我主编的,刊出北岛、舒婷、顾城、食指等22人120余首诗。朦胧诗是一次心灵的解放,谢冕、孙绍振、徐敬亚等起了很大推进作用。我们当时很好奇,尽量找一些刊物来看,决定出专辑。当时一般台湾人对此了解不多。1990年12月,《创世纪》推出“大陆第三代诗人作品展”,也是我主编策划的,共发表海子、欧阳江河等20余位青年诗人作品数十首。

1988年以后,我经常回大陆,与老中青三代诗人多有接触。艾青、冯至、卞之琳等人是老一辈诗人,相比之下,我更喜欢卞之琳,艾青诗的艺术性不够。有一年听说他获得诺贝尔奖提名,《中国时报》副刊主编打电话给我,向我要艾青的资料,并问他有没有得奖希望。我说希望不大,艾青的诗国家民族的情感很丰沛,但艺术性不够,后来果然没有获奖。巴金没有获奖也是这个原因。

在我心中,诗歌绝对神圣

《文化广场》:有一观点认为,中国诗人很难获诺奖,因为首先有语言的障碍,中国诗歌翻译成西方语言很困难。

洛夫:确实是这样。中文作品要评奖,最好是翻译成瑞典文,至少也要翻译成英语、法文。问题是中国诗的优点如“意境”,还有语言的味道是译不出来的。

《文化广场》:您在70年创作生涯中,经历了文学的起起落落。眼下是诗歌式微的时代,有人甚至宣布文学已经死亡,您怎么看?

洛夫:上世纪80年代以来,两岸三地社会开始转型,市场经济决定了我们的生活方式与内容,同时也颠覆了传统的人文精神和价值观,人们的物质欲望过度膨胀,精神生活日趋枯竭,因而导致了文学的退潮,诗被逼到边缘,备受冷落。

诗歌活动没有亡,诗歌也没有亡,但诗的艺术水平确实下降了。从世界眼光来看,从我们民族的角度来看,或者从艺术本身的尺度来看,诗歌的生命力要延续,它的高度、深度、美感度一定要维持。可是今天我看非诗的、甚至反诗的内容很多,没有标准,一个晚上能写很多诗,随便就能在网上发表。

网络的好处是给更多的人提供了创作与发表的平台,坏处是没有人管制,没有评审,没有红绿灯,今天发表的诗,明天就消失了,耐人寻味的诗,读了还想读的作品太少太少。现在大家都处在迷惘状态,大陆许多人也在反思诗的本质和典律问题。

诗歌活动倒是很多,每年几乎每个乡每个镇都在办诗歌节。去年我就推辞了两个,一个在嘉兴,一个在青海。深圳的诗歌节我也应邀参加过,还不错。我这次来大陆,也参加了南京《金陵晚报》举办的诗歌活动。

《文化广场》:刚才您也谈到,您是台湾现代诗人中创作期最长的一个。在诗歌日渐被世俗社会遗弃的大环境中,是一种什么力量使您坚持诗歌创作数十年不懈?

洛夫:我对文学有高度的洁癖,在我心目中,诗歌绝对是神圣的,我从来不以市场价格来衡量诗的价值。我认为写诗是一种价值的创造,包括人生境界的创造,生命内涵的创造,精神高度的创造,尤其是语言的创造。诗可使语言增值,使我们民族语言新鲜丰富而精致,诗是语言的未来。有生命就会有诗歌,因此,虽然诗歌的生态环境不是很好,但诗人并不气馁,照样写诗,绝不掉链。

[责任编辑:杨永青]