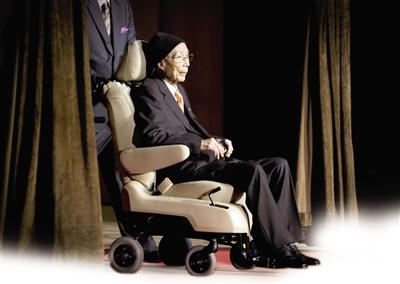

邵逸夫

昨日清晨,香港娱乐业大亨邵逸夫以107岁高龄安然离世。这位老者叱咤娱乐圈大半个世纪,开创的邵氏影业曾引领香港成为“东方好莱坞”,由其打造的香港电视广播有限公司(以下简称TVB)为观众带来了太多的荧幕回忆,而如今活跃在香港娱乐圈中的大牌明星,没有哪个未曾受过他的恩惠。商业之外,由他捐款兴建的学校建筑、医院遍布中国各个城市,“逸夫楼”俨然成了众学子求学记忆中不可缺少的部分。逝者如“逸夫”,善心永长存。

电影大亨

辉煌邵氏经典无数

代表作:《倾国倾城》、《梁山伯与祝英台》、《大醉侠》、《独臂刀》等

邵逸夫,1907年出生于浙江宁波,因在兄弟姐妹中排行第六,故被称为“六叔”。

对很多痴迷香港古装武侠电影的观众来说,邵氏这个名号在他们心中一定有着不可磨灭的印象。1924年,邵逸夫的长兄邵醉翁在上海创办天一影片公司,并于1930年将“战场”转移至新加坡,公司正式更名为“邵氏兄弟公司”,在东南亚一时风头无量,邵逸夫也在这段时间开始了自己的电影之路。1950年,邵逸夫将邵氏兄弟电影公司开到香港,兴建香港最大的影视拍摄制作基地“邵氏影城”,经营得红红火火,不少影片特别是古装武侠片在全球都十分卖座,令香港获称“东方好莱坞”。

邵逸夫慧眼独具,最早在香港电影市场采用电影明星制,造就了大批电影明星和知名导演、编剧,如演员胡蝶、阮玲玉、李丽华、林黛,导演李翰祥、邹玉怀、胡金铨、张彻等。邵氏出品的《大醉侠》、《独臂刀》如今已是观众心目中的经典。从上世纪50年代到80年代末,邵氏电影共推出了一千多部电影,获得过金马奖、金像奖等几十项大奖。另外,邵逸夫曾与美国电影公司合作,投资拍摄《银翼杀手》、《地球浩劫》等好莱坞巨片,还代理了不少好莱坞电影在亚洲地区的发行和市场推广,成为最早进军全球电影市场的华语电影公司。这些成绩在今天看来,仍然十分惊人。

邵逸夫对电影事业十分热爱。在他手下工作过的著名导演张彻在书中回忆说:“邵逸夫当年治事之勤,是我生平罕见,他坐的劳斯莱斯是名贵豪华的车,车里有酒吧,他改装成小型办公桌,连途中的时间都不浪费。”

TVB之父

转战视界佳作不断

代表作:《上海滩》、《射雕英雄传》、《大时代》、《创世纪》等

在邵氏电影进入香港后的黄金时期,1967年,邵逸夫与利孝和一起成立了名声赫赫的TVB,成为当时全港首个免费电视台。1980年,时任TVB董事局主席的利孝和因心脏病逝世后,邵逸夫接任这一职位。此后,TVB在邵逸夫的带领下,与其他竞争对手大拼收视率,《千王群英会》、《京华春梦》、《万水千山总是情》等风靡大江南北的经典剧集出自这一阶段,在香港及整个华语电视圈掀起了一轮又一轮的收视高潮。

对于很多内地观众来说,虽然不能直接收看TVB,但对那些经典之作却是耳熟能详。上个世纪80年代出品的《上海滩》、《射雕英雄传》曾经风靡大街小巷;90年代出品的《大时代》、《创世纪》、《我本善良》等剧集让内地观众首次接触到家族商战题材;《妙手仁心》、《陀枪师姐》等寒暑假久播不衰的经典剧集则陪伴了不少“80后”成长。可以说,邵逸夫带领下的TVB较成立之初更加辉煌,收视率在香港长期独占鳌头,影响更辐射至整个华人社会。

值得一提的是,除了大量脍炙人口的电视剧集,TVB经典栏目“劲歌金曲”更极大促进了香港歌坛的繁荣发展。邵逸夫曾亲自点名力捧黎明、郭富城、张学友、刘德华为“四大天王”。

2011年1月26日,邵逸夫夫妇全数退股,TVB从此不再姓邵。一年后,邵逸夫正式退休。

明星推手

打造香港“黄金一代”

代表人物:张国荣、周润发、周星驰、刘嘉玲等

在影视成就外,邵逸夫也是一名独具慧眼的伯乐。1971年,在他的建议下,TVB成立艺员培训班,四十年间,从这里走出来的大牌明星不胜枚举。从第3期培训班中,走出了周润发、吴孟达、任达华;第10期培训班中,走出了刘德华、梁家辉、吴家丽;第11期培训班,走出了梁朝伟、周星驰、欧阳震华、吴镇宇、关礼杰;第12期培训班则走出了刘嘉玲、吴启华、刘青云、陶大宇、吴君如。导演方面,如关锦鹏、杜琪峰、张之亮等都“毕业”于此。历数当下华语娱乐圈中大咖,没有哪个未曾受过邵逸夫的提携。

从1973年开始,邵逸夫决定创办“香港小姐”竞选。赵雅芝、翁美玲、郭蔼明、袁咏仪、蔡少芬、陈法蓉、佘诗曼等皆从此平台出道,并在后来的TVB剧集中为人所识,成为红极一时的明星。

到底有多少明星从邵氏电影或TVB剧集中跑龙套出身,或许已经没有人能够数清,称邵逸夫为香港影视圈的“老校长”毫不过分。

慈善大家

全国“逸夫楼”数千个

代表建筑:逸夫楼

在很多“80后”、“90后”的记忆中,自己所在城市的高中或大学,总有一栋建筑叫做“逸夫楼”,它们均由邵逸夫捐款兴建,在全国达数千座。渤海早报记者在网络地图上搜索逸夫楼,即看到密密麻麻的红色标志遍布全国。而在昨日微博上发起的投票调查中:“提起邵逸夫你首先联想到什么?”短短两小时,就有万余人参与投票,其中82%的人选择了“逸夫楼”。在邵逸夫去世的消息传出后,许多学生都在个人主页上晒出与逸夫楼的合照,深切哀悼这位慈善大家。有人说:“昔人已乘黄鹤去,各地留下逸夫楼。”也有人说:“人已去,楼仍在,我们每一届毕业生都要在逸夫楼前留念,我们缅怀您。”还有已工作的网友回忆道,曾经最幸福的事,就是下午在阳光洒落的逸夫楼里抱一本书直至傍晚。

从1985年开始,邵逸夫持续捐助内地,对教育事业更是情有独钟。有关资料显示,截至2012年,邵逸夫共捐赠内地的科教文卫事业47.5亿港币,捐建项目总数超6000个。其中80%以上为教育项目,受惠学校千余所。他曾表示,“一个企业家的最高境界就是慈善家”,“国家振兴靠人才,人才培养靠教育,培养人才是民族根本利益的要求。做一些实际的事,是我最大的心愿”。邵逸夫并非香港首富,却是香港众富豪中对慈善事业最为尽心尽力的一个。在他看来,“创业、聚财是一种满足,散财、捐助是一种乐趣。”

2002年11月15日,邵逸夫在香港捐资创立了有“21世纪东方诺贝尔奖”之称的“邵逸夫奖”,用以表彰全球造福人类的杰出科学家;2008年四川汶川8.0级大地震后,邵逸夫捐款1亿港元;2013年4月22日,邵逸夫夫妇又向四川雅安地震灾区捐款1亿港元。付出总有回报。除了得到普通民众发自内心的赞颂,社会各界也通过各种方式纪念他的功绩。美国旧金山市为表彰邵逸夫对该市的福利贡献,将每年的9月8日命名为“邵逸夫日”;1990年,中国政府将中国发现的2899号行星命名为“邵逸夫星”;1998年,香港特别行政区政府为其颁发GBM勋衔。渤海早报记者 闫晓茜

[责任编辑:杨永青]